基于城市故事论的旧工业区改造探究

打开文本图片集

摘要:城市故事论将整体生态视为一体,把自然环境、社会生态、历史文脉三方面有机结合在一起,以此彰显城市的特色与生机,从而唤起人们对城市的记忆,加强人们对城市的归属感和认同感。本文尝试运用这一理论思维,通过现场调研对成都东郊记忆旧区改造策略进行分析。

关键词:城市故事论;旧区改造;历史文化

工业时代的现代主义城市理论仅将城市视为满足人类生产生活需求的机器,把城市机械分割成相互独立、相互隔离的功能区块,导致城市区域之间丧失了有机联系。后来,人们逐渐认识到,城市作为人类生存發展的一种高级聚落形式,容载了丰富的人类生活情感,单纯依靠表面的绿化和形象设计是无法真正打动人的内心的,只有实现城市生活与空间环境的结合才能使人们真正认同自己在环境中的位置,使人与城市环境的关系更加亲密。

1.城市故事论理论内涵

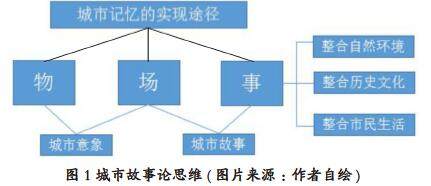

作为一种后现代城市设计的建构性思维,城市故事论主要是通过分析城市所蕴含的人文历史、生活故事,探索如何传承城市历史文脉,保持城市特色,维护旧城生机与活力,并通过环境记忆心理学的层次性研究来探索如何在区域空间营造过程中表达出这种意义,最终实现塑造城市特色,保持城市异质性,达到城市持续发展的愿望。

环境记忆心理学认为,对于环境的记忆,人们总是首先记忆发生了什么事情,即对“事”的记忆;其次,记忆事情发生在哪里,即对“场”的记忆;最后,记忆环境本身,即对“物”的记忆。因此,可将人对环境的记忆分为三个层次:物、场、事。城市故事论将“物、场、事”作为统一的整体,尤其从“事”的角度追求城市的精神场所,以实现城市特色,赋予城市精神与灵魂。

3.城市故事论角度的东郊记忆旧区改造实践

东郊记忆,原称“东区音乐公园”,座落于四川省成都市成华区二环东外侧,占地380亩,建筑面积约19万平方米。在上世纪 50 年代,东郊是我国电子、机电工业集中发展区,也是四川工业的骄傲。但随着时代发展的变迁,城市旧工业区逐渐出现功能性的衰退,传统制造业衰落,工厂大量倒闭或外迁,厂房仓库等旧工业建筑闲置,东郊旧工业区也就此成为工业废弃地。2010年,我市对东郊旧工业区进行了改造,将部分工业特色鲜明的厂区作为工业文明遗址保留下来,并与文化创意产业结合,打造成为成都地标性的现代艺术中心,汇集音乐、美术、戏剧、摄影等文化形态的多元文化园区,成为对接现代化、国际化的成都文化创意产业高地。

3.1景观符号,塑造区域特色——物

东郊记忆是成都老工业基地的缩影,承载着成都乃至四川的电子、机电等产业的一段发展史,也承载着一代人的荣耀和梦想。东郊记忆旧工业区中的的改造保留了工业时代的许多物件,依据现代需求进行了改造融合。工厂的厂房大部分保留原有结构和表皮,表皮上遗存着那些时代的图形、文字,这也是为了保留建筑的深层记忆,这是一种符号的延伸与渗透。工厂的大车间,已被改造为影院和剧场;直径16米的氢气罐,打造为国内一流视听空间;多夹层、多管道的厂房,化身为艺术展示殿堂;烟囱、传送带、锅炉等巨大构筑物围合而成的独特区域,已成为国内最具特色、各种音乐流派云集的音乐酒吧区。废旧机床、玻壳半成品、废旧罐体、管道改造成的艺术小品,这些改造都是对建筑文化内涵的保留与延伸,也是旧工业建筑对当代文化的渗入和标志性记忆。充满情感记忆的红砖厂房、讲究效率的多层厂房、具有工业符号感的构筑物、厂区内枝繁叶茂桉树和梧桐,共同构成了计划经济时代工业文明的历史遗迹。对成都人来说,那里的一个车间行吊,一堵厂区红墙,甚至半截烟囱,都能唤起那一段岁月的记忆。

3.2保留时代格局,丰富空间形态——场

(1)建筑空间形态 中央大道为公园的主干道,以步行为主,是东郊记忆的主要景观轴线。两侧不均匀地分布着形态各异的建筑实体,部分建筑还进行了后退处理,形成了凹凸有致的街道空间;东郊记忆南路建筑层数多为 3-4 层,建筑物高低组合,丰富了街道立面天际轮廓线,并体现其步行空间的亲切感;中央大道沿街的旧工业建筑底部进行改造,使得原有工业建筑的内部空间串联起来,成了音乐器材的体验式街道。立面改造是利用保留的旧有工业厂房红砖墙、老式门窗、生锈了的钢材构建与重新装饰现代大面积玻璃幕墙、广告宣传画及店招等立面形成鲜明对比与反差,突出音乐公园的沿袭历史并赋予新的街道意义。

(2)道路连接 东区音乐公园的交通流动空间分为 2个层级。主道路网格规整统一,与外部道路巧妙衔接,主要用于车行。沿主道路的连续建筑侧界面形成实体隔断,划分实体建筑与交通流动空间。街巷路分布在各空间功能区中,连接不同的空间组合。街巷路与主道路临界处会有小管廊、路障等虚体隔断,作为交通流动空间不同层级之间的过渡,也起到了划分空间的作用。园区内地下两层停车场的配置,实现了人车分流,且依托步行交通系统,使各建筑更易于到达。街面增设雕塑、座椅及花池等建筑小品,丰富了交通流动空间,有效提升了建筑外部空间的活力。

3.2整合区域资源,提升产所认同——事

东郊记忆旧工业区改造最成功的地方是保留和改造了具有工业时代特色的很多东西。这些工业遗存,更像一部史书,既记录着沧桑岁月,也成为了城市史最鲜活的组成部分,延续着一个城市的血脉。

东郊记忆的主体特色是工业时代遗留下的建构筑物和音乐产业的发展。其客源市场主要由两大人群构成:一是工业时代的50后,他们多具有工厂生活经历,对曾经熟悉的生活工作环境怀有深厚感情;二是成长在现代社会的90后,年轻一代喜好时尚,另类的潮流。工业遗产距离90后的生活年代久远,对其也构成了强有力的吸引,时尚而个性的创意园区也是年轻一代所钟爱的。针对主要客源市场,一方面,园区在整体文化氛围营造上应以复古怀旧为基调,充分运用锅炉、烟囱、苏式建筑红楼、机床等工业时代感强的景观符号,营造了五六十年代的文化空间,唤起那个时代人们的记忆,提升他们对园区的认同感;另一方面,结合园区工业时代遗产,打造多元化的、多年龄段参与的文化创意项目,吸引各年龄层次的人,营造开放、多元、易于游客互动参与的氛围,通过各种游客亲身参与的活动项目,带给游客难忘的体验。在东郊记忆馆内的一角陈列着一辆体感自行车,随着车轮的转动,面前墙壁的投影上便有50年代建设路老街区的场景转换;长达17米东郊揽胜图,用画面讲述了老东郊的典型性建筑和街道,再现了工业时期的盛况。站在画卷前,令人仿佛感觉到了轰轰的机器声,人们穿梭不停,一幅热闹繁荣工业时代的景象。

结语:后现代主义强调人对于所在场所的体验,城市故事如同场所的灵魂,它融入人们的生活和记忆,在给人感官体验的同时,还使人与场所在精神与情感上达成共鸣。在对成都东郊记忆的分析中引入城市故事论思维,将物质环境、历史文化和生活体验共同研究,是对城市旧区改造的一种新的时空动态思路。通过赋予城市空间原有的历史文化、物质要素,延续旧城灵魂,保持地方特色,从而激发城市居民对旧城的回忆,对乡土的感情,加强了人们对区域的归属感、认同感,使得旧区改造的实际运作合理可行,促进城市特色的塑造。

参考文献

[1]李征.后现代视角下工业遗产旅游开发研究-------以成都东郊记忆公园为例[J].河南商业高等专科学校学报,2015,(01):79页

[2]张楠.城市故事论------一种后现代城市设计的建构性思维[J].城市发展研究,2004,(05):8页

[3]李杨,汪晓春.基于城市故事论思维的旧城改造探索------以栾川县长春路中心区修建性详细规划为例[J].江苏建筑,2010,(02):1-3页

相关热词搜索: 探究 工业区 改造 故事 城市热门文章:

- 关于某县森林防火宣传“五进...2023-12-26

- 2024年xx市主题教育动员会上讲话2023-12-26

- 2024年度有关市人大在市直机...2023-12-26

- XX市发改委领导关于“修六心...2023-12-26

- 2024年经验做法:三大举措精...2023-12-26

- 2024年XX区长在区委主题教育...2023-12-26

- (合集)关于纪检监察干部教...2023-12-25

- 2024年度石油化工企业消防安...2023-12-25

- 加强和改进农村消防安全工作...2023-12-25

- (24篇)办公厅、办公室“三...2023-12-25

相关文章:

- 产品创新建设管理论文&产品设...2021-08-27

- 高中语文探究式教学研究2021-08-27

- 计算机软件工程项目管理方法探究2021-08-27

- “趣味”探究轻松教学(吴真贞)2021-09-08

- *县海洋文化探究及其建设的调...2021-09-15

- 如何让探究进入课堂2021-09-22

- 学诱思探究教学论有感,(2)2021-09-28

- 《探究植物呼吸作用》2021-09-28

- 对主题探究学习实施总体评价2021-09-28

- 如何进行“自主探究”式学习2021-10-05

- 浅议关于工业区整体招商工作2021-12-01

- 关于提升工业区竞争力的建议2021-12-03

- 在全县农网二期改造表彰暨县...2021-09-19

- 建立城市现代产业对农业的改...2021-09-27

- 纪委书记改造项目上讲话稿2021-10-18

- 拓展监管改造平台提高教育改...2021-12-08

- 老小区改造会议上的讲话2022-01-04

- 项目改造合同2022-01-10

- 一户一表改造与节约用水——...2022-02-20

- 2023年消防系统改造项目可行...2023-09-01

- 战疫抗疫故事六篇2021-08-30

- 宋庆玲和宋美玲之间故事2021-09-05

- 2021年新编100个红色经典故事...2021-09-06

- 深圳故事,,就是中国故事2021-09-06

- 桃花扇故事梗概2021-09-08

- 欧也妮·葛朗台,,故事梗概2021-09-08

- 教学中经典故事2021-09-16

- 幼儿园小班主题教案《故事阿...2021-09-16

- 邱少云故事2021-09-28

- 党史故事《徐光爷爷故事》2021-09-28

- 谈水生态文明试点城市建设实践2021-08-27

- 年国家开放大学电大《城市社...2021-08-27

- 对于加快推进新型智慧城市建...2021-08-27

- 城市旅游2021-09-08

- 浅论城市规划、建设、管理的...2021-09-09

- 关于加快山区城市化建设的思考2021-09-13

- 关于加快城市化进程有关问题...2021-09-14

- 2004年城市管理综合网络目标...2021-09-14

- 2005-2010年×区城市建设工作...2021-09-15

- 在全县城市化工作会议上的讲话2021-09-19