博弈与生育行为的法制化

摘 要: 生育行为是已婚育龄夫妇权利与义务的统一。家庭与政府在生育行为上存在着长期的动态博弈均衡。这种博弈结局在传统社会表现为多生多育,在现代社会则表现为少生少育。非合作博弈的支付成本高,收益小,而合作博弈的支付成本低,收益大。用行政手段管理生育行为体现了家庭与政府之间的一种非合作博弈均衡。用法律手段管理生育行为,则体现了家庭与政府之间的一种合作博弈均衡。生育法制化标志着将人类的家庭生育行为纳入了社会规范的行为体系之中。

关键词:家庭;政府;博弈;计划生育

中图号:F019.1 文献标识码:A 文章编号:9499(2007)01-001-04

Games and Legalization of Reproductive Behaviors

SONG Yuan-liang,SUN Shu-wen

(School of Economics & Management,Xi’an Technological University,Xi’an 710032,China)

Abstract:Family and government have been taking a long-term dynamic game on reproductive behaviors. The two results of the games are higher fertility in the traditional society and lower fertility in the modern society.Non-coopertive games of fertility result in highter cost and lower return,while coopertive games lower cost and higher return.Fertility under administration is the unification of the right and obligation.

Key Words:family;government;games;family planning

生育是家庭的一种基本功能。育龄男女以婚姻形式结合形成家庭,生儿育女,体现了生育的自然属性,生男生女、生多生少似乎纯粹是家庭的事情。然而,家庭作为社会的细胞,其行为无不受到特定社会制度的约束,人类生育行为不仅是一种生物现象,而且更重要的是一种社会现象。因此,人类生育行为自从有家庭以来,一直受家庭生育决策和政府政策所左右,即生育行为成为家庭和政府之间动态博弈的结果。2001年12月《人口与计划生育法》的颁布实施,标志着我国家庭与政府之间合作博弈的开始,掀开了我国生育行为法制化的新篇章。

一、不同经济形态下的生育行为分析

家庭是从一夫一妻制形成后才真正产生的①,它经历了奴隶社会至今以来的漫长社会历史形态。

在自然经济条件下,人众、地广、兵强成为统治者强盛的标志,因而统治者及其为其服务的思想家和宗教信仰,都提倡和鼓励“多子多甲”②,“欲民之众而恶其寡”③。墨子认为,“为政于国家者,皆欲国家之富,人民之众,刑政之治”④。孟子也承认,“诸侯之宝三:土地,人民,政事”⑤。特别是明清时期赋税制度的改革,促进了我国人口的迅速增加。明万历九年(公元1581年)实行了“一条鞭法”,各种税赋只按田亩多少计征。清康熙五十一年(公元1712年)宣布了“滋生人丁,永不加赋”的政策。清雍正元年(公元1723年)又推行了“摊丁入亩”制度,将原来的丁银摊入田亩征收,改变了自秦汉以来一直以人头税为主的赋税制度,从而极大地促进了人口繁衍。明万历六年(公元1578年)全国人口为6200万,到清乾隆二十九年(公元1764年)突破2亿大关,清嘉庆十七年(公元1812年)突破3亿;清道光21年间(公元1841年)人口突破4亿。对自给自足的小农个体家庭而言,丁多家兴、多子多福、养儿防老、人多势众等生育观念也以多生为荣。于是,政府与家庭在生育行为上进行着长期的合作博弈:早婚、早生、多生、丁旺(即偏好男孩),共同追求着人口数量的迅速增长。尽管如此,由于古代社会的生存条件和医疗水平有限,死亡率很高,从而导致人口在相当长的时期内(如清朝以前)增长缓慢。近现代商品经济的发展,特别是农业革命、工业化生产和医疗卫生技术的普及,人类生活方式发生了极大的变化,使人口死亡率迅速下降和平均寿命不断延长,于是,形成了近现代史上人口自然增长率提高和人口规模膨大。如世界人口1800年时为10亿,1900年时为17亿,1950年时为25亿,1975年为39亿⑥,2000年已突破60亿。近现代人口增长最快的是包括中国在内的广大发展中国家和地区[1]。

中国是一个传统的农业国,非农经济在1949年以前的发展非常缓慢,1949年以后至1978年历经坎坷,工业化、城市化在曲折中缓慢发展。1952年,我国城乡人口比为12.46:87.54,到1978年仅发展为17.92:82.08⑦,城市人口比重27年间仅增加了5.46个百分点。1978年我国工业净产值占GNP的比重为48.2%,而城市化水平仅为17.4%,工业化与城市化的水平差异超过30个百分点,反映了该时期中国在扭曲价格(工农业产品的价格剪刀差)和城乡隔离下以庞大农村人口为主体的落后农业经济特征。低效率的农业经济国度,百业待兴的高速经济发展计划,使“人越多越好”的政府号召与传统的多育文化在家庭中再度巧妙耦合,形成了1949年至1971年间平均30‰以上的高出生率,人口总量由1949年的5.4亿增加到1971年的8.5亿。过快的人口增长对经济、社会和资源、环境造成了巨大的压力。在严酷的事实面前,党中央和毛泽东同志发出了“人口非控制不行”的号召。从70年代开始,“晚、稀、少”的计划生育政策逐步形成和全面推行。到80年代初又形成了“晚婚、晚育、少生、优生”的政策。1984年至今,计划生育政策进一步调整,以稳定低生育率为核心。30多年来计划生育政策贯彻执行的结果,使妇女的总和生育率(TFR)由1971年以前的5个以上下降到90年代的更替水平(2.1)以内⑧,到2000年,中国的65岁以上的人口比重超过了7%,标志着我国已进入老年人口国家行列。据此,有学者认为,经过30年计划生育工作,我国已成功地实现了人口转变,进入到`“后人口转变”时代(于学军,2000)。1971年至1998年的28年间,我国实行计划生育共少生人口3.38亿,平均每年少生1200万人[2]。勿需讳言,我国计划生育所取得的巨大人口效益中,政府政策的功效大约占60%-70%⑩,也就是说,主要是政府和家庭之间政策博弈的结果[3]。

二、计划生育过程的动态博弈分析

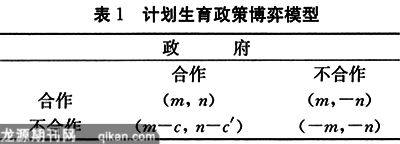

在计划生育政策的博弈模型中(见表1),若家庭与政府合作,则生育效益最大(m+n)。若家庭与政府不合作,行政管理部门只能强制执行,这样,家庭会增加非合作成本(c),政府也增加执行政策的成本(c′),非合作博弈的结局是:人口超生了,家庭为此支付了高昂的费用,政府为管理家庭生育支付了大量成本,生育总体效益为[(m-c)+(n-c′)]。若家庭合作而政府不合作,则生育效益为(m,-n),这种模型现实中不存在。若家庭与政府都不合作,则生育效益为(-m,-n),这种情况存在于盲目生育期(如“文革”前期),政府顾不上管理,家庭盲目生育。

从我国计划生育实际运行过程看,先是马寅初等人的人口控制理论研究和政府官员形成共识,接着便是政府于70年代初期制订生育政策并运用行政手段管理生育行为,家庭也有一个由不愿意接受到非自愿接受再到自愿接受的过程。因此,家庭在与政府的反复动态博弈中产生了合作解和巨大的人口效益。当然,这种政策性博弈的支付函数(即成本)是高昂的。按1971年不变价格计算,1971-1998年的28年间,国家财政对计划生育的投入总额为150亿元,家庭、企业等非财政计划生育投入总额为211多亿元,国际援助1.66亿元[3]174。

自20世纪70年代以来,家庭与政府之间的长期动态博弈才逐渐形成了我国生育行为的秩序化和制度化[2,4]。2000年,中国实现了人口转变,迎来了低生育率和老年化时代的同步到来。为了稳定来之不易的低生育水平,中共中央于2000年3月2日出台了《中共中央国务院关于加强人口与计划生育工作稳定低生育水平的决定》,这是我国新时期生育行为制度化的纲领性文件。2001年12月颁布的《人口与计划生育法》,则进一步明确了要用法律手段规范生育行为。这部法律对中国现行的生育政策既没有收紧,也没有放宽,而是强调稳定现行生育政策。中国的生育水平虽然已降低到较低水平,但由于人口基数大,预计未来几十年内年均净增人口一千万以上,这一基本国情决定了中国必须长期坚持实行计划生育的基本国策,稳定低生育水平。生育法的出台,对低生育水平的稳定起到了保驾护航的作用,她是家庭与政府长期动态博弈的结果,标志着我国对生育行为的管理由行政手段为主转变为以法律手段为主[3,6]。

育龄夫妇是生育的载体,也是生育法调整的主体。育龄夫妇的生育行为是生育法调整的客体。“国家稳定现行生育政策,鼓励公民晚婚晚育,提倡一对夫妻生育一个子女,符合法律、法规规定条件的,可以要求安排生第二个子女”(生育法第十八条)。生育法延用了以往计划生育政策的有效作法,用法律形式规范了生育子女的数量。禁止早生、偷生和超生,严禁非婚生育和遗弃女婴。国家对实行计划生育的夫妻,按照规定给予奖励,对晚婚晚育者,延长婚假和生育假。对自愿终身只生育一个子女的夫妻,国家发给《独生子女父母光荣证》,并获得政府奖励。国家开展医疗技术服务,提高出生婴儿健康水平和公民的生殖健康水平。同时,《生育法》也对违法者进行处罚。公民有生育的权利,也有依法实行计划生育的义务,夫妻双方在实行计划生育中有共同的责任。公民的生育权包括自主生育权,以避为主的节育权和知情选择权,生育保险权,妇女怀孕、生育和哺乳期间的劳动保护权,计生术后的休假权,独生子女意外伤亡后的收养子女权,不育症的治疗权,贫困计生家庭的优先发展权,优先享有计生技术服务权,对计生管理人员的监督和投诉权等。

公民也有依法实行计划生育的义务,包括执行计划生育基本国策的义务,接受所在地计划生育行政部门及其工作人员依法管理的义务,出生婴儿非性别歧视义务,自愿接受婚前检查和孕产期检查的义务,各种形式的非法生育应当依法缴纳社会抚养费。

三、生育法制化体现了

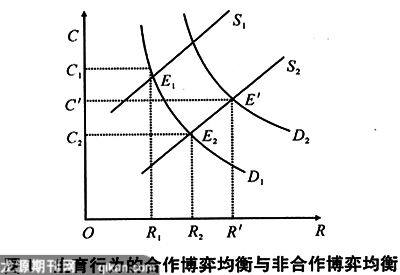

一种合作博弈结局 我们以《人口与计划生育法》颁布和实施为分界点,把其颁布、实施之前的生育行为称为非合作博弈结局,把其颁布、实施之后的生育行为称为合作博弈结局。对此,我们可以借助成本收益方法对生育行为进行经济分析。在图1中, 横轴OR代表计划生育收益,纵轴OC代表计划生育成本,S代表计划生育的资源供给,D代表计划生育的资源需求。

与非合作博弈均衡在家庭与政府的计划生育非合作博弈中,尽管双方形成了交集,出现了均衡解(E1)——出生人口数量下降,但是,双方为此都支付了高昂的成本。据统计,自1971-1998年,国家财政提供的计划生育经费投入按当年价计,由70年代初每年近6000万元,增加到90年代末期每年52亿多元,年投入经费28年间增长了87倍,累计达365亿多元[2]27。家庭和企业(即非政府部门)也为计划生育投入了巨额费用⑩。自80年代初,由于计划生育工作任务繁多,经费短缺,各地陆续开始从农村乡统筹款和计划外生育费中提取计划生育经费(实际上主要由农民家庭支付)。据统计,这部分非国家财政投入自80年代起已逐渐成为各地计划生育经费投入的主要组成部分。1982-1998年,非国家财政计划生育投入按当年价计,由近2.9亿增至71亿元,累计达到561亿元[2]28,远远高于同期国家财政投入总额。尽管我国各省(区、直辖市)自八、九十年代陆续颁布并实施了地方性计划生育条例,但在日常计划生育工作实践中,主要依靠行政手段则是不争的事实,政府与家庭在不规则的生育市场上达到了强制性均衡(如图1中的E1点),结果是双方的支付成本高(C1)而收益低(R1),远低于潜在收益水平(R′)。随着计划生育工作的深入开展,计生资源供给(机构、人员、服务设施等)不断增多,供给曲线由S1移至S2,与计生需求曲线D1交于E2点,导致了成本下降(C2)和收益增加(R2)。E2点仍然可以看作是家庭与政府的非合作博弈均衡点。生育法的颁布和实施,可以看作是家庭与政府长期动态地由非合作博弈走向合作博弈的转折点。一方面,政府为计划生育事业提供了大量的硬件资源(工作机构、计生服务站等)和软件资源(政策、法律、制度等),使供给曲线下移[1,3]。另一方面,家庭中育龄夫妇的生育观念发生了很大转变,低生育意愿基本形成,生育行为日趋规范化,表现在自觉地接受计划生育的人数不断上升,计划生育需求曲线也向右上方移动至D2,与S2交于E′点。均衡点E′可视为家庭与政府合作博弈的结果,因而此均衡是一个子精炼纳什均衡:计划生育的整体效益显著提高(R′)。由于计划生育资源投入的边际收益呈递减趋势,社会投入的节育费用、妇幼保健、育龄夫妇保健等人口数量控制和素质提高方面的费用会进一步增大,这是保证人口与计划生育工作持续健康发展所必需的,因而,投入人口与计划生育事业的费用不减还增(由C2上升至C′)。

四、结束语

我国目前的生育率和人口增长率稳定在较低水平上,已达到或接近发达国家水平,家庭中育龄夫妇的低生育意愿基本形成,生育反弹的可能性大大降低,政府对生育行为的调节由管理型向服务型转变,这些都为实现生育行为法制化奠定了坚实的基础。同时,依法管理生育行为又可降低人口数量的控制成本和提高人口素质。当然,家庭与政府在生育行为的规范上仍将存在着长期动态的合作博弈行为。

注 释:

① 一夫一妻制家庭被称为狭义家庭,广义家庭指泛群婚制出现以后的各种家庭形式。见刘铮主编,《人口学辞典》.人民出版社,1986年版,第324页.

② 《殷墟书契后编》卷下十四.中国自夏商时期就鼓励多育多子.参见张敏如著.中国人口思想简史.中国人民大学出版社,1982年版,第3页.

③ 《墨子·辞过》.

④ 《墨子·尚贤上》.

⑤ 《孟子·尽心下》.

⑥ [英]H·鲁宾逊著,陈锦棠等译.人口与资源.高等教育出版社,1988年版,第15页.

⑦ 国家统计局人口和社会科技统计局编.中国人口统计年鉴(2000),中国统计出版社2000年,第447页.

⑧ 于学军,解振明主编.中国人口发展评论:回顾与展望.人民出版社,2000年版,第43页.

⑨ 翟振武.稳定低生育水平:概念、理论与战略.人口研究,2000年3期,第8页.

⑩计划生育非国家财政投入或非政府部门投入,主要指从农民上缴乡统筹款中提取的用于计划生育的部分(简称计生统筹款),生育两个及以上孩子的家庭缴纳的社会抚养费用于计划生育的部分(简称计划外生育费),以及企业用于计划生育的支出.

参考文献:

[1] 宋元梁.中国人口非正常死亡研究——以陕西省安康市为例[J].中华学术论坛,2004(5):21.

[2] 杨魁孚,陈胜利,魏京生.中国计划生育效益与投入[M].北京:人民出版社,2000.

[3] 宋元梁.试论我国的经济转型与人口转变[J].人文杂志,1997(3):49.

[4] 全贤堂,张 健.经济博弈分析[M].北京:机械工业出版社,2003.

[5] 宋元梁.绿色养老:落后农村计生户社会养老保障的新形式[J].人口与计划生育,2003(12):30.

[6] 宋元梁.西部的人口流动与族际交往研究[J].深圳大学学报,2005(2):37.

相关热词搜索: 法制化 博弈 生育热门文章:

- 关于某县森林防火宣传“五进...2023-12-26

- 2024年xx市主题教育动员会上讲话2023-12-26

- 2024年度有关市人大在市直机...2023-12-26

- XX市发改委领导关于“修六心...2023-12-26

- 2024年经验做法:三大举措精...2023-12-26

- 2024年XX区长在区委主题教育...2023-12-26

- (合集)关于纪检监察干部教...2023-12-25

- 2024年度石油化工企业消防安...2023-12-25

- 加强和改进农村消防安全工作...2023-12-25

- (24篇)办公厅、办公室“三...2023-12-25

相关文章:

- 以法治会努力推进工会工作法...2021-09-21

- 从法制化管理企业的高度认识...2021-09-24

- 广告监管的正规化、科学化、...2021-09-24

- 对路政管理规范化法制化的自...2021-10-06

- 公司法制化管理考核办法2021-11-02

- 谈人口与计划生育工作的法制化2021-11-14

- 对于城市管理法制化的思考2021-12-02

- 我国行政管理制度化法制化研究2021-12-12

- 市机关事务管理局关于机关事...2022-01-12

- 关于加强河道法制化建设的探...2022-02-21

- 电力工程施工索赔博弈决策探讨2021-08-27

- 中央、地方与农民三方博弈关系2021-09-27

- 蛇眼财经:内容平台垂直与综...2021-09-28

- 《全球科技创新与大国博弈》...2021-09-28

- 汽车保险公司竞合的博弈分析论文2021-11-09

- 论企业财务预算管理中三方博弈2021-12-08

- 高职院校图书馆建设博弈2021-12-20

- 在实训教学中“商务模拟公司...2021-12-20

- 水电开发与河流生态存一定要...2022-02-25

- 税收筹划博弈分析2022-03-15

- 生育关怀行动总结2021-09-06

- 从违法生育的原因看稳定低生...2021-09-20

- 推进社区生育文明建设的实践...2021-10-25

- 关于2001-2005年度实施生育保...2021-11-08

- 县整顿生育秩序落实生育政策...2021-11-09

- 取消生育证和生育间隔会议主持词2021-12-11