10kV电容器组异常发热的红外诊断与探讨

打开文本图片集

【摘要】本文对红外检测中发现的10kV电容器组异常发热进行了分析与诊断,并通过电气试验对电容器组进行检查以及探讨异常发热的产生原因,从而验证了红外检测的可靠性。

【关键词】红外诊断;电容器组;发热;探讨

1.引言

带电设备红外检测是一种非接触性的温度测量手段,在电力系统中的应用越来越广泛。如今,江门地区的变电维护部门根据Q/CSG1 0007-2004《电力设备预防性试验规程》对相关的电力设备进行每年一次或每年两次的红外检测,从中发现了一些运行设备的异常发热情况以及不同程度的缺陷,及时处理缺陷使电力设备的安全运行得到了保障。

2005年4月,我们对110kV农林站进行了定期的红外检测,发现四组10kV并联电容器组都出现了不同程度的异常发热,发热的情况是以前没有遇到过的,部分电容器还超过了DL/T664-1999《带电设备红外诊断技术应用导则》的标准,这引起了我们的重视。停电后对异常的电容器和正常的电容器进行了电气试验和油化验,通过结果的对比与分析确定缺陷的存在原因,从而也验证了红外检测的可靠性。

2.电容器异常发热的产生

10kV并联电容器组是电力系统普遍应用的一种电气设备,其基本主体是一个电容元件。110kV农林站的10kV电容器组是无锡电力电容器厂的产品,型号为BFF11/√3-100-1W,其中浸渍剂为二芳基乙烷,纸膜复合介质。该型号的电容器由箱壳和芯子组成,芯子由若干个元件和绝缘件迭压组成,元件用电容器纸或膜纸复合作为介质和铝箔作极板卷制组成。在芯子元件中元件结成并联或串联,电容器每台都配备了单独的熔断器。电容器周围的环境温度不可太高,也不可太低。按电容器有关技术条件规定,电容器的工作环境温度一般以40℃为上限。电容器工作时,其内部介质的温度应低于65℃,最高不得超过70℃,否则会引起热击穿,或是引起鼓肚现象。

运行中电力电容器的常见故障包括受潮、绝缘老化、漏油、浸渍不良等几种类型。受潮是因制造质量不良或安装工艺不佳,会引起密封不严或密封件老化,造成电容器芯体受潮,大多数故障点出现在电容器上部,通过冷热循环产生的负压而进水,致使内部容易吸潮的元件和绝缘介质吸收水分后,绝缘介质损耗增大,并严重发热,而且受潮发热后,绝缘介质的介质损耗还会进一步增加,造成局部或整体放电击穿等事故。绝缘老化是电力电容器运行年久后,长期耐压可导致绝缘介质性能劣化,介质损耗及发热量增加。一般受潮和老化故障的热像特征呈现为整体发热的热像,发热严重者伴随有“鼓肚子”的外观特征,此时的热像特征是一个以“肚子”上部为中心的热像。

3.红外检测与结果

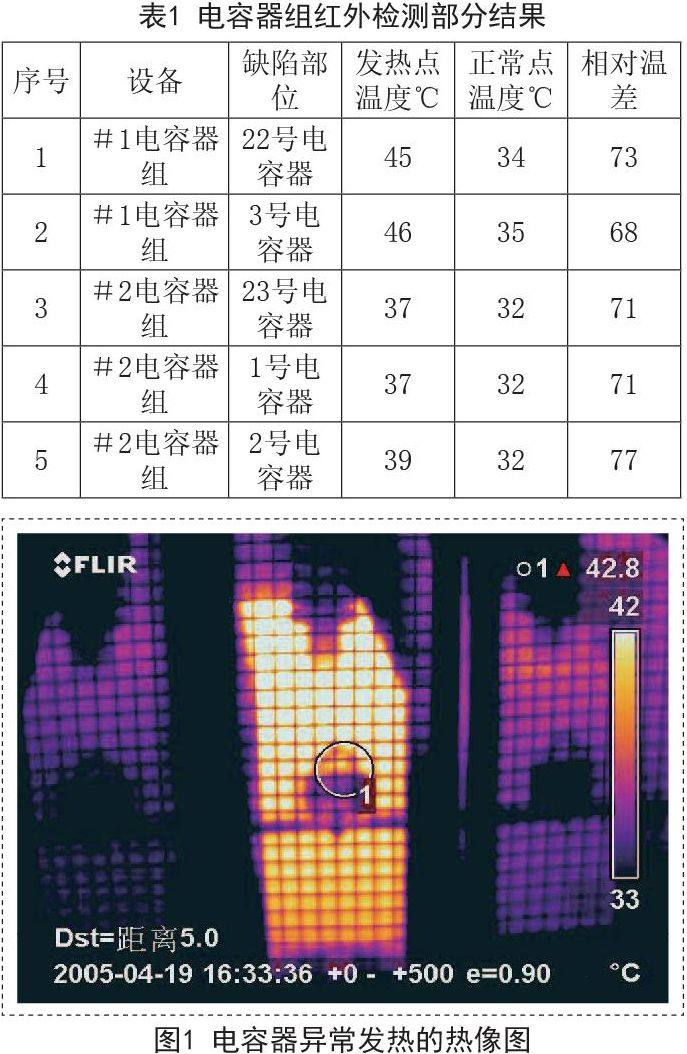

2005年4月19日,我们对110kV农林站带电设备进行红外成像定期检测。检测仪器为FLIR公司的红外热像仪P60,天气晴,环境温度为30℃,湿度为75%,检测过程中发现10kV#1、#2、#3、#4电容器组中各有若干只电容器异常发热,热像特征为整体出现异常高的温升,部分检测结果如表1所示。

根椐DL/T664-1999《带电设备红外诊断技术应用导则》,并联电容器正常热像特征为中上部及顶部铁壳有明显温升,异常热像特征为整体或局部出现异常高的温升。浸渍材料为二芳基乙烷的电容器允许温升80℃安装场所最高环境温度,相对温差≦30%。

对照结果和《导则》,所检测的电容器相对温差超过了30%,而且红外热像图显示电容器整体异常发热(见图1,中间一只为#1电容器组异常发热的22号电容器,左右边为正常的电容器)。初步结论为异常发热的电容器存在内部故障,缺陷性质有待进一步检查来确定,因此要求运行部门及时将这四组电容器停电。

4.电气试验与油化验的分析

《导则》要求当并联电容器热像异常或同类相对温差超标时,应用其他手段确定缺陷性质及处理意见。因此,我们对有问题的电容器进行了跟踪检查。

4月27日,我们选择了一只正常的电容器和两只异常发热的电容器分别进行常规电气试验和油化验,试验内容包括电容值测量、绝缘电阻测量、交流耐压、介质损耗因数测量、油耐压及油tgδ测量。试验时的气温为26℃,湿度为75%,具体试验结果如表2-4所示。

根据以上常规试验可知,异常发热的电容器与正常的电容器有如下的差别:

(1)正常的与异常的电容器电容值都没有发生较大的改变。

(2)异常的电容器绝缘电阻低于规程要求的2000MΩ,正常的符合要求。

(3)异常的电容器极对壳介质损耗因数明显大于正常电容器的数值。

(4)正常的与异常的电容器都能通过交流耐压试验。

(5)异常的电容器油化验中油耐压不能通过,同时tgδ超标;正常的电容器试验合格。

由此可见,红外检测异常发热的电容器存在一定的绝缘缺陷。为了进一步探讨,我们对异常的电容器进行仔细观察,发现电容器的套管底部与金属外壳的粘合处出现极其细微的渗油现象。因此我们可以做出如下结论:由于长期承受运行电压和电流的作用,使电容器芯子膜纸复合介质出现受潮或老化等现象,引起了异常发热。

5.结论

通过对异常发热的电容器进行常规的电气试验与油化验,发现异常发热的电容器是存在一定的缺陷的,这与红外检测的结果是一致的。试验结果证明,带电设备红外检测手段作为一种新型的诊断技术是行之有效的,可靠性较大,值得我们进一步推广和不断探讨。

预防10kV电容器组的异常发热,应该在运行中加强巡视与维护,注意观察电力电容运行的电压、电流和环境温度不得超过制造厂家规定的范围。一般允许在1.05倍额定电压下工作,但最高不允许在一昼夜中超过1.1倍额定电压(瞬时过电压除外)下运行超过6小时;电流也不应超过额定电流的1.3倍,同时还要严禁三相严重不平衡时运行;外壳温度一般不应超过55摄氏度,周围温度也应在40至零下25摄氏度之间。另外,发现电容器外壳有膨胀、漏油、渗油,或者箱壁产生棱角、严重凸出、产生异响,都应立即停用,防止爆裂起火。通过这样,确保电容器组的安全可靠运行。

参考文献

[1]陈衡,侯善敬.电力设备故障红外诊断[M].北京:中国电力出版社,1999.

[2]DL/T664-1999,带电设备红外诊断技术应用导则[S].

[3]Q/CSG1 0007-2004.电力设备预防性试验规程[S].

[4]陈化钢.电气设备预防性试验方法[M].水利电力出版社,1997.

相关热词搜索: 电容器 发热 诊断 异常 探讨热门文章:

- 关于某县森林防火宣传“五进...2023-12-26

- 2024年xx市主题教育动员会上讲话2023-12-26

- 2024年度有关市人大在市直机...2023-12-26

- XX市发改委领导关于“修六心...2023-12-26

- 2024年经验做法:三大举措精...2023-12-26

- 2024年XX区长在区委主题教育...2023-12-26

- (合集)关于纪检监察干部教...2023-12-25

- 2024年度石油化工企业消防安...2023-12-25

- 加强和改进农村消防安全工作...2023-12-25

- (24篇)办公厅、办公室“三...2023-12-25

相关文章:

- RC振荡电路创新设计电容器实...2021-08-27

- 关于投产高压金属化薄膜电容...2021-09-09

- B型超声诊断仪2021-09-06

- 欧宝诊断座定义2021-09-28

- 犬瘟热的诊断与治疗2021-11-01

- 儿童抽动症的诊断和治疗2021-12-28

- 医生诊断错误检讨书2022-04-09

- 胆囊癌的CT诊断分析2022-10-23

- 核磁共振成像在类风湿性腕关...2022-10-27

- 多层螺旋CT在胸部孤立性纤维...2022-10-28

- 影响农村稳定问题的探讨2021-09-20

- 关于人力资源会计有关问题的探讨2021-09-22

- 探讨如何教授2021-09-28

- 对于优化xx市营商环境措施探讨2021-10-12

- 提高办公室工作质量和效率的探讨2021-10-17

- 道路工程软土地基处理技术措...2021-10-22

- 关于电力物资公司走向市场的探讨2021-11-01

- 动物科学系实践教学特色的探讨2021-11-03

- 电子商务会计系统原则和运行...2021-11-06

- 政策执行研究中的新型模式探讨2021-11-09