江书学

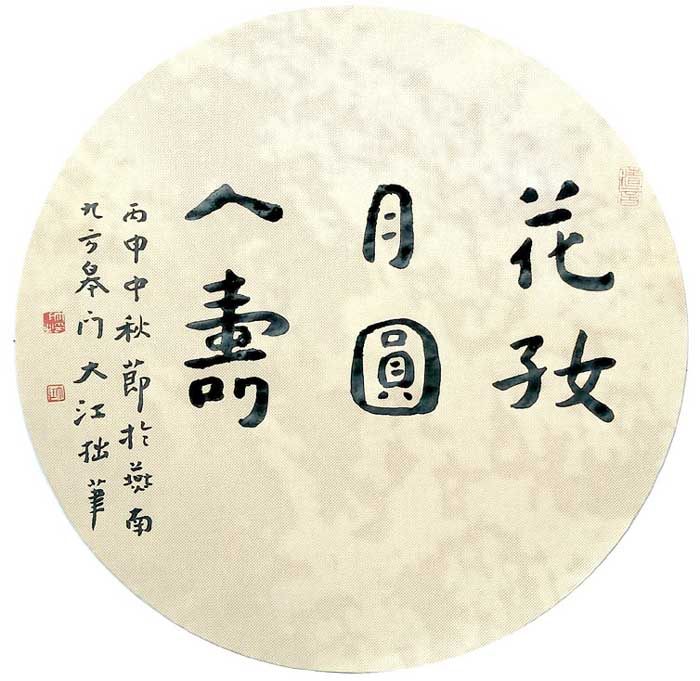

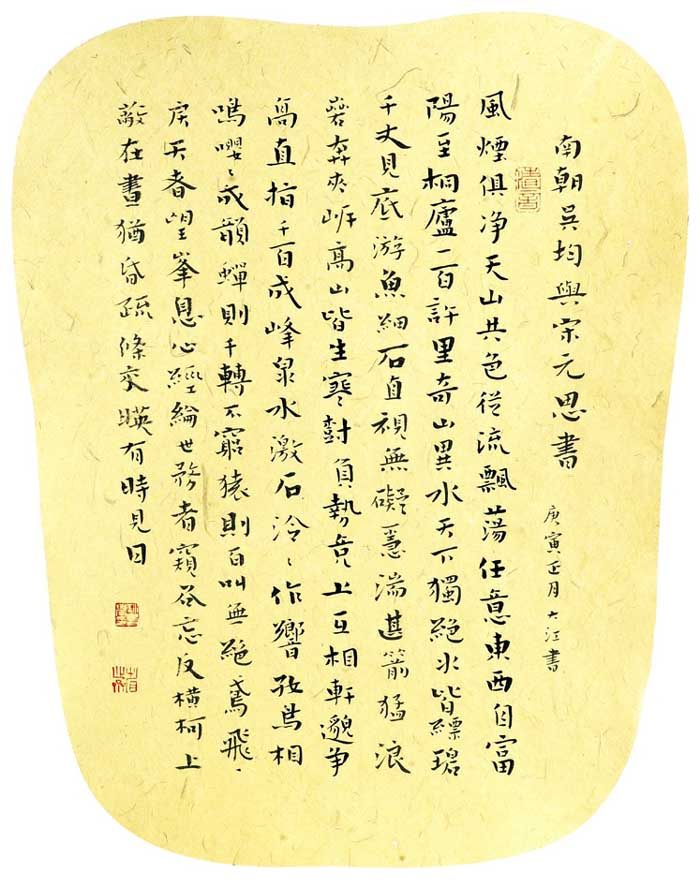

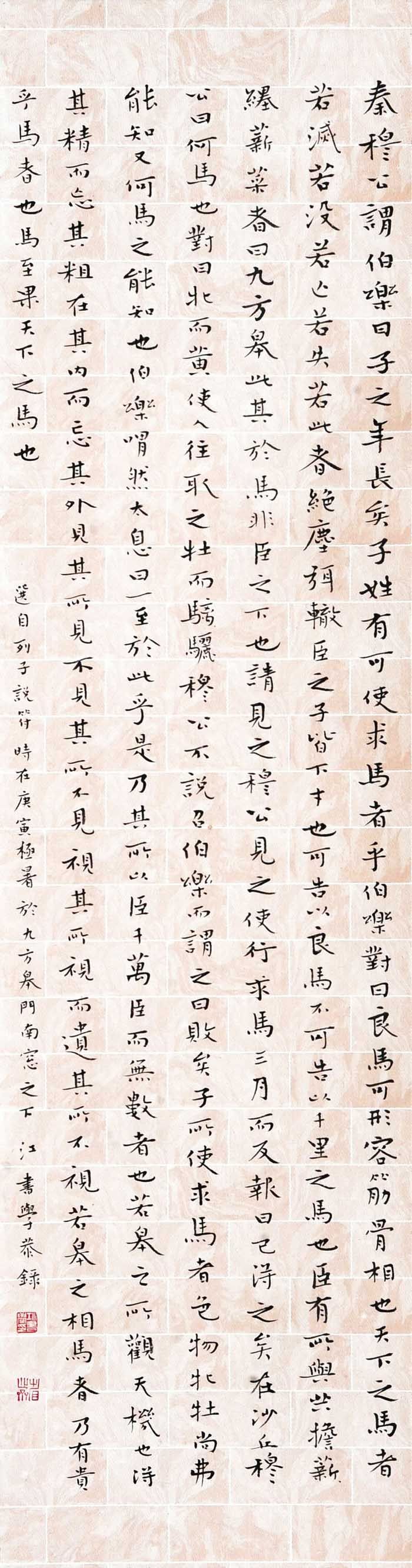

大江,本名江书学 别署九方皋门,1965年生于河北广平,1985年入伍,从军14载。荣立二等功、三等功。1999年转业到河北博物院。现为中国书法家协会会员,河北省书法家协会理事;河北省書协楷书委员会副主任,河北美术学院特聘教授,河北电视台《品真》栏目艺术顾问,石家庄市传统文化教育学会顾问。其书法作品以楷书、谐体行书见长,有“百变大江”之称。书法作品入展首届、二届中国书法兰亭奖作品展等多项展事。出版有《河北博物院藏江书学书法作品》、《江流有声——江书学书法作品集》、《钟繇荐季直表临写指南》等专著10余部。2014年,大江书法作品展在河北博物院举行并有九幅作品被河北博物院收藏,其楷、行、草书法作品诸体兼备,各尽法意。其楷书根基晋唐,上溯北碑,气象浑穆雍容;其行书法宗王颜,参融宋元以降诸贤笔意,自出机杼,风骨独具,形成了清新灵茂、简约瑰奇的艺术风格,为业界所重。

《周易》将龙之发展规律引申为世间万事万物之变化规律。曹孟德与刘玄德煮酒论英雄时曰:“龙能大能小,能升能隐:大则兴云吐雾,小则隐介藏形;升则飞腾于宇宙之间,隐则潜伏于波涛之内……”。龙之所以成为中华文化之图腾,之所以神奇,就在于它善变。

2015年元旦期间,河北博物院举办的“大江书法作品展”,在河北省城书法界引起了很大震动,其清秀灵动、安逸乖巧、简约禅静、恣意洒脱、雅趣横生的书法面貌非常吸引眼球,让观者叹服咋舌。大江自述:“我的书法走的是一条创新的路线,以临摹为化育,以独造为旨归……”王离湘先生在“大江书法作品展”的序言中写道:“大江书法,幼承父蒙,尊师崇文,恒业达材,以清秀灵茂、婀娜乖巧、老辣的书风,初步形成了‘百变大江’的特点。”“百变”点到了大江书法的妙处。我观大江书法,“百变”勿庸置疑,但“变”的基础是“融”,即融会贯通。其艺术之神奇魅力除书法表象给人的艺术美感之外,在字里行间,笔墨之内蕴涵着“升则飞腾于宇宙之间,隐则潜伏于波涛之内”,纵横驰骋、天马行空的融变之术。

先说融会之术

书法是中华民族独有的传统艺术。学习传统艺术,继承是基础,是前提,没有继承就谈不上创新和发展。中国书画艺术讲究师承,讲究“取法乎上,追根溯源”,讲究从古人学起,学古人。因此,学书应从顶礼膜拜式的追摹、继承和掌握传统技法入手。中国书法艺术又像浩渺无垠的大海。中国书法史当于汉字史同步,从甲骨文、石鼓文、钟鼎文,篆、隶、真、行、草,书体众多;碑学、帖学,历代法帖、名帖浩如烟海;从李斯创立小篆起,钟繇、“二王”、颜鲁公、黄山谷、赵孟頫、董其昌、于右任……历代书家辈出,流派纷呈。从一家入门,广涉博临,熔多家于一炉,再注入个人学养、情感、态度,创造出自己的书法语言,自成面貌,方成一家。大江“以临摹为化育”我认为就是融古。他从唐楷入手,长期大量临习颜真卿、欧阳询、虞世南特别是颜真卿的楷书名帖,奠定了扎实的楷书功底。他曾以小楷见长,其小楷作品法度严谨,结体规范,清秀雅安;他的楷体大字虽遵循“独造”蹊径,立求打破常规,但仍不失基本法度,运笔到位,结体方正,内敛外张,庄重大气。

大江的书路亦是从继承起步,继而才开始创新的,他从唐楷入手之后,便沿着“取法乎上,追根溯源”的路数向上追摹,他摹“二王”,临汉隶,直至甲骨、金石。书法之味或韵味,我认为主要指书法作品中的甲骨、金石元素,书法之韵味即金石味,书法作品有了金石味便有了韵味。大江书法作品中就有浓郁的金石味道,他的篆隶作品出自石鼓、钟鼎、汉简,他的楷书、行书和草书作品中都可找到金石痕迹,草书中有篆法,楷书和行书中有金石刀笔,汉字结体中带有石鼓文、金文和汉简那种特殊材质上刀笔书写留下的汉字体征。实现了大江自己“弃丽求拙,远正亲谐”的书风追求,也许有“无心插柳柳成行”之意,弃丽远正之下化育出的是浓浓的金石书韵。

书法艺术是结构和线条造型艺术,结构体式和线条变化是书法的主要语言和元素。大江《砚边琐语》称:“我把草书比作杂技、舞蹈,惊蛇狂舞,狗急跳墙,皆以不走故常之辙为旨,循规蹈矩不是草书。”吾以为,大江这里所说的不走故常之辙和不循规蹈矩并不是抛弃传统技法,他是在继承传统之上的信马由缰,随心所欲;大江信奉书以情性使然,他是在严格遵循基本法度的前提下随性随情泼墨。即是结构造型艺术,那么和建筑、杂技、舞蹈等异曲同工。材料同等,不同工匠可造就不同风格的建筑;人体相同,不同演员可演化出绚丽多彩的舞姿。但建筑工匠也好,舞蹈家也罢,他们的变化亦都是从遵法而达到超法的。书法家亦如此。大江草书以个人性情的凸显和笔法、墨法的独到取胜,但其书法中融会的传统书法元素也是显而易见的,其草法规范,字字有出处,唐怀素狂草善用的中锋用笔之流美线条和张旭大草结字中的狂放气势运用的淋漓尽致,恰到好处。

大江书法耐人寻味之处还在于书法中融会的禅意。书法是玄学,简单的横竖撇捺和黑白二色,可以达到变化莫测,出神入化的视觉效果;书法是禅学,斗室之内,方寸之间可以达到静气平心、超然物外的精神境界。书法中只有参入了禅意,达到一种禅境,才能使书划变为心画,才能放下执著和区别,追求到绝对的解脱和空明,才能达到一种超然物外的妙趣书境。宋黄庭坚可谓书法融禅的大家,《花气熏人帖》是他的开悟之作。与大江一起论书,他最钟情的就是追求书法的禅境,抛弃故常之辙,放下对法度的执著,抛开俗人“喜秀”的眼光和文士“尚雅”的爱好,性情使然,恣意挥洒,让“欹侧怒张”的情感、个性自然宣泄和流露,让野马狂奔,大江肆虐的磅礴气势跃然纸上,呈现一种“丑书”面貌,但这种“丑”并不是惯常思维定式中的“丑”,而是超出常态的超美。

再说变化之术

结字、运笔和章法被称为书法三要素。大江书法的变化之术的基础在于扎实的传统功力和超然空灵的禅心或许还有佛心,他在娴熟的传统技巧基础上得心应手地恣意挥毫;在清静自然的禅境中随性随情泼墨,并充分运用传统笔法和墨法,实现了“百变”的书法风格。

其一,结字之变。关于书法的字体结构,历代论述很多,隋智永“永字八法”除说明书写各种点画的用笔方法外,还指笔画的变化形态和布局。智永的心成颂二十言、唐欧阳询结体三十六法、明李淳进结体八十四法、清黄自元的间架结构九十二法等等都论结字方法。况且“晋人尚韵,唐人尚法,宋人尚意,清人尚态”字体的结构随时代和风格不同各异,很难“如法炮制”。但基本规律还是有的,可归结为:平衡对称、对比和谐、宾主得宜、疏密适度,寓多样于统一,符合时代审美取向等。大江书法的结字方法变就变在打破了这种基本规律,大胆突破传统程式,实现现代审美取向和“丑美”。以他的巨幅长卷楷书《千字文》为例,其中单体结构的“大”字和“木”的一撇一捺,常规写法应对称为好,但大江“不走故常之辙”,将“大”字和“木字的撇写的长,捺写的很短,显得很乖巧,实现了一种不对称之美。再如“光”之类上下结构的字,惯常审美总觉得腿长些好看,可大江偏偏把腿写的短小。还有许多汉字的笔画形态在大江的笔下都出现了变异,如“照”下边的四点变成一短横,撇捺变成了方点等,都实现了意想不到的艺术之美。除此之外,行、草作品中字体的欹正、大小变化和笔画的粘连、疏密等夸张手法,均达到了一种趣味之美。

其二,笔法之变。笔法包括执笔法、运笔法和用笔法。一是执笔方法之變。历代书家对执笔方法有很多论述和经验,清人戈守智《汉溪书法通解·笔阵图》中讲了十种执笔方法,通行的是五指执笔法,即古人所讲的“拨镫法”或“凤眼执笔法”。唐李世民《笔法诀》说:“大凡学书,指欲实,掌欲虚,管欲直,心欲圆。”“指实、掌虚、腕竖、锋正”被称为执笔的四原则。除此之外,古人对笔位也有颇多论述,东晋卫夫人在《笔阵图》中说:“凡学书字,先学执笔,若真书,去笔头二寸一分,若行书草书,去笔头三寸一分,执之。”唐虞世南《笔髓论·释真》说:“笔长不过六寸,捉管不过三寸,真一,行二,草三,指实掌虚。”这些经验之谈虽不能死搬硬套,但其中有基本要令,就是写真书小字笔位低些易控笔,写大字写草书,笔位高些肘腕回旋余地大,运笔灵活自如。但大江谈及自己的执笔方法,就有些超乎常规,他除写蝇头小楷外,不管是楷书还是行、草书,一般都采用“五指高位撮管法”,而且是超高位执笔,将笔执于笔管末梢,指轻掌虚,心圆神注,且直接在悬空或壁板的纸张上挥毫,左右逢源,随性挥洒,给书法笔墨线条以飞扬、激荡之磅礴气势。二是运笔法之变。历代论书法运笔,多以智永“永字八法”为宗,并遵循“一波三折,逆入平出,欲左先右,欲右先左,欲上先下,欲下先上,横画竖下,竖画横下,无垂不缩,有往必收”等基本法则。但大江书法突破了这些运笔法则,使运笔动作简单化,如横画和竖画的起笔有的直接下笔,收笔不回笔藏锋,起笔、行笔和收笔都较直接和简化;垂笔不回缩,有往不收,多用露锋;提钩不顿笔平出,点画不顿笔藏锋,捺笔不出锋等等,使运笔动作简化,字形更加简约、乖巧、俏丽、安静。正如王离湘所言:“品味大江书法,可以让人心安静下来。”三是用笔法之变。简单讲用笔方法不外乎中锋、侧锋、逆锋、顺锋,细说还包含起笔、行笔、收笔、提笔、按笔、顿笔、挫笔、方笔、圆笔、转笔、蹲笔、抢笔、驻笔、换笔、衄笔、疾笔、涩笔、战笔、绞笔、拖笔、翻笔、抽笔,裹笔、渴笔等等,繁杂而玄奥。但实践中只有在情感和才智的支配下充分、灵活运用各种笔法,才会富于书法以刚劲、流畅、苍茫、深邃、幽静、安然、激扬、书卷、灵秀、飘逸、高雅等艺术效果。大江善用笔,而且善用中锋、侧锋、方笔、挫笔、衄笔、疾笔、战笔、裹笔、蹲笔等笔法,这些笔法在他的行、草书作品中可谓用到了极致。

其三,墨法之变。笔法是谈使转,墨法是谈肥瘦;笔法关乎字的筋骨,墨法关乎字的血肉。有论书者将书法的墨法归结为浓墨、淡墨、焦墨、干墨、湿墨、渴墨、涨墨、宿墨、冲墨九种之多,对于浓墨、淡墨、焦墨、湿墨等学书者都较常见也较易掌握,在大江的书法作品中,他除恰到好处地运用了这些常见的墨法外,还大胆运用了渴墨、冲墨等人们不常用的很难把握的墨法,最典型的作品如草书作品毛泽东诗词二首的后一首中,成功运用了冲墨法,既二次回笔,以淡墨冲减浓墨,使作品出现了奇丽无比的效果。在唐李白诗《月下独酌》等作品中,在大量运用挫笔、驻笔、枯笔、顿笔等笔法的同时运用焦墨、渴墨法,使作品笔墨干湿相间,浓淡相宜,趣味横生,干枯的线条中见沉稳之态,浓凝的笔墨中见老辣之气。大江另一幅李白《月下独酌》和苏东坡《赤壁怀古》的草书作品,却大量运用侧锋渴墨和枯笔、战笔、衄笔法,线条粗细搭配,干湿变化,浓淡错落,跌宕起伏,富于作品更多的诗意和音乐美,可谓大江草书中的力作。

大江的笔法、墨法之变可以说已达到了灵变妙用之佳境,其中还包括字的大小和疏密、笔画的粗细和浓淡、用墨的干湿和薄厚、章法的取势和飞白等,随便取出一幅作品都可作为这方面的范例。

还说章法之变

大江书作之章法我认为可称集古今书法章法之大成,令人耳目一新,赏心悦目。最震撼的是楷书《千字文》,可谓洪钟大吕、鸿篇巨制,洋洋千字用35张六尺宣纸,以规正庄重的楷书一挥而就,笔笔中矩,字字玑珠,气势磅礴,是书展中少见的巨作。还有四尺立轴《心经》和小斗方作品《遗貌取神》等作品,大字为主,长款为辅,大字乖巧,小字密集,大小对比,章法独到,典雅悦目,呈现一种对比和变化之美;四尺对开立轴作品《希世之珍》不论是小斗方配竖幅的装裱方式还是书写内容的布局,都别出匠心,独树一帜;六尺竖幅作品,变通常一幅四行或三行的章法而变双行章法,既让作品有了更多的挥洒余地,又显得干净利落、明快爽朗。

“百变”是大江的书法风格,“百变”让大江的书法出彩出众,品位提升,“百变”必将使大江的书境越来越空灵而高旷,书路越走越宽广而久远……

2015年1月5日于泉峪斋草

相关热词搜索: 江书学热门文章:

- 关于某县森林防火宣传“五进...2023-12-26

- 2024年xx市主题教育动员会上讲话2023-12-26

- 2024年度有关市人大在市直机...2023-12-26

- XX市发改委领导关于“修六心...2023-12-26

- 2024年经验做法:三大举措精...2023-12-26

- 2024年XX区长在区委主题教育...2023-12-26

- (合集)关于纪检监察干部教...2023-12-25

- 2024年度石油化工企业消防安...2023-12-25

- 加强和改进农村消防安全工作...2023-12-25

- (24篇)办公厅、办公室“三...2023-12-25

相关文章: