中国民办高校财务运作与办学行为的实证研究

打开文本图片集

摘要:在经历了三十余年的快速发展之后,中国民办高等教育又重新站在了历史的重要转折点,面临严峻的生存危机。本研究从民办高校的财务分析入手,采用实证研究考察了民办高校办学模式中所存在的特质。研究发现:(1)我国民办高校在经费筹措方面高度依赖学费收入,尚未形成有效的多元化资金渠道;(2)政府高校评估与办学基准的调整,大幅增加了民办高校的基建支出压力,并由此导致教学运作直接成本的高度压缩;(3)民办高校主要通过学费标准优先策略、招生规模优先策略和提升院校的入学选拔性方式,扩大经费收入;(4)民办高校通过人员经费开支压缩,降低教学成本。虽然上述办学模式曾为民办高校发展奠定了重要的基础,但随着院校外部社会经济环境以及适龄人口规模的变化,这些办学行为已暴露出明显的局限性,对民办高校保障教学质量与可持续发展造成沉重的压力。

关键词:中国;民办高校;财务运作;办学行为

中图分类号:G648.7文献标识码:A文章编号:1672-0059(2011)03-0070-07

An Empirical Study on the Financial Conditions

and Management Behaviors of Private University in China

BAO Wei

(Graduate school of Education, Institute of Educational Economics, Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract: In the past three decades, one of the most fascinating phenomena of higher education development has been the rapid growth of its private sector in China. However, with the rapid decline of the college-age population and the changes of external environment, private universities are facing a critical survival crisis now. Based on a survey conducted in 2006, this paper has given an empirical analysis on the financial conditions and management behavior of the private university. The major findings are summarized as follows: (1) Majority of Chinese private universities remain fully dependent on tuition fees for survival; (2) Adjustment of governmental standard required for higher education institution increases the capital construction investment of private university, and finally leads into the squeeze of direct educational cost; (3) the fundraising strategies of the private sector include eollment-oriented model, tuition level-oriented model, or selectivity-oriented model; (4) in order to cut spending, the private universities endeavor to restrain the personnel costs of faculty member. The above mentioned management behaviors restrict the quality and sustainable development of private university, although it has promoted the rapid advancement of private sector in the past several decades.

Keywords: China; Private University; Financial conditions; Management behavior

1.引言

在经历了种种坎坷与曲折之后,中国民办高等教育已初具规模,与公办高等教育一起成为我国高等教育机会供给的主要途径之一。但由于21世纪初公办高等教育规模的急速扩张,民办高校在校生及其院校数的年度增长率均在2004年之后呈现出明显的减速。而2008年之后我国高等教育适龄人口规模的快速缩减,则使得长期以来主要依赖过度需求对应发展模式的民办高等教育陷入困境。相关预测研究的结果表明,在经历了三十余年的快速增长之后,中国民办高等教育又重新站在了历史的重要转折点,面临着严峻的机构生存危机[1]。在历史的十字路口,民办高校将何去何从?我国民办高校的办学模式具有怎样的特征?在未来应对危机的过程中,特别是随着外部生源市场的萎缩,传统的经营策略将面临怎样的挑战?这些都是每所民办高等院校必须做出回答的问题。本研究则是在这样的背景之下,尝试从民办高校的财务运作分析入手,采用实证研究的方式对上述问题展开思考。

2.文献综述与研究框架的设定

20世纪60年代末至70年代,由于经济恐慌、政府财政资助的削减以及高等教育适龄人口规模的下滑,美国私立大学围绕生源市场的竞争日趋激烈[2]。而正是这种院校的生存危机导致美国私立高等教育研究者开始将院校的经营管理(management control)、战略规划(strategic planning)、市场营销(marketing)纳入研究焦点[3],而主张“经营革命(management revolution)”的凯勒(Keller G.)的研究则是其中的代表性研究[4]。凯勒强调高校必须参照企业经营模式,积极确立经营策略。而所谓经营策略则包括两个层面,其一是院校在明确组织发展定位的基础上,界定自身在市场中需要面对的特定的学生消费群体,即形成院校个体的缝隙市场(niche market);其二是形成院校内部关于经营策略的决策程序。与此同时,美国学界从计量经济学的视角出发,对于高校组织行为的实证研究也开始迅速崛起。其中加文[5] (Garvin)的高等院校声望最大化和鲍恩[6](Bowen)的成本最大化理论,以及此后高等院校的规模经济与范围经济都可谓这一领域的代表性研究。这一领域研究的重要特征在于,虽然从高校财务视角入手,但其研究焦点并非局限于高等院校的经费开支行为,其重点在于剖析院校组织行为背后的原因所在。

在美国,随着办学者与发展定位的不同,高等院校的经费开支与办学行为呈现出显著的多元化趋势。对于美国私立大学办学行为的特质,罗杰•盖格和罗纳德•海勒指出,丰厚的学生资助体系与高学费水准一起组合构建了私立高等教育的财政模式[7],即高收费-高资助(high-tuition/high-aid)模式。私立大学通过向贫困学生提供资助的方式,来获取提升大学学费水准的定价权,而其中高选拔性大学更是将这种策略发挥得淋漓尽致。具体而言,这类院校利用高收费-高资助模式增加教学支出,提高学生教学培养成本。而这种高成本模式不仅优化院校的学术质量,更重要的是由此进一步提升院校吸引优质生源和社会捐赠的竞争力,最终改善院校的财务状况。

日本私立高等教育研究将焦点集中于院校经营行为则起始于20世纪80年代末至90年代。丸山文裕和浦田广郎从院校财务运作入手,通过对私立大学的学费设定策略的相关研究发现,私立大学的报考竞争率与学费水平之间呈现负的相关。这反映了私立大学群体已呈现出明显的“分割性市场”特征,其中与国立大学构成竞争性格局的高选拔性私立大学基于精英主义原则,采用低收费策略。而选拔性较低的私立大学则多数依据市场主义原理,采取高收费策略[8-9]。米泽彰纯通过构建特征价格模型(Hedonic Price Model)研究发现,私立大学的学费设定呈现出多元化行为模式,而其中院校选拔性、学生规模、市场竞争力是影响学费水准的主要因素。[10]此外,天野郁夫和金子元久的研究针对私立大学的招生行为指出,以早稻田、庆应大学为代表的高选拔性私立大学在办学行为中,并不采用所谓借助扩大招生规模的途径实现院校经费收入扩增,而是通过控制招生规模提升院校的学术声望和选拔性,并最终实现经费收入稳定化目标的办学策略[11-12]。矢野真和、丸山文裕则从经费筹措和经费支出策略入手[13],通过时间序列数据分析,发现私立大学在不同发展阶段采用不同的办学策略,而其中招生规模的设定则是院校办学行为选择中的重要考量指标。

与美日私立高等教育的发展不同,由于生存环境特有的历史规定性和政治规定性,中国民办高等教育的发展路径及其办学模式和经营形态存在明显的中国特色。在经历了30年的发展之后,生源质量的下滑、师资队伍的过度流动性和依赖性,以及资金来源的单一和经费匮乏是限制民办高等院校发展特色化和可持续性的重要隐患[1]。例如相关研究发现,经历多年的积累与发展,民办高校在资产总量上虽然已具备较强的物质实力,但绝大多数院校举办方并未将资产过户至学校法人名下,其结果导致民办高校法人财产权虚置,不利于院校稳定运行和长远发展[14]。此外刘国卫对38所民办高校经费来源的研究发现,其中学费占院校总收入100%高达14所,占90%的9所,占80%的8所,占70%的4所,占60%的1所,占40%以下的仅1所[15]。

此外,中国民办高等教育的发展历史较短,在公共资源短缺的情况下,政府没有能够为民办高校提供必要的财政资助,也无法在短期内建立起有效的外部制度环境和内部治理结构[16]。这导致民办高等院校的组织行为出现异化,而其中运作逐利性则是其中主要特征表象之一。虽然办学营利性从某种程度而言成为中国民办高等教育实现迅速发展的激励机制,在其驱使之下,绝大多数民办高校只用了较短的时间就实现了跨越式发展,但办学趋利性也使得部分高校陷入突发事件频繁发生的困境中,极大地销蚀了民办院校作为非营利组织的社会公信力[17]。

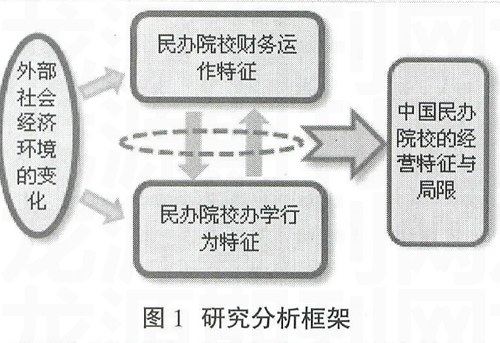

时至今日,18-22岁高等教育适龄人口规模的快速缩减将进一步加大了中国民办高校的生存压力。长期以来,我国民办高等教育的发展借助于过度需求发展模式。也就是说,公办教育的数量供给不足,无法满足膨大的社会升学需求的外部环境为民办院校提供了重要的成长空间。但随着生源市场规模的萎缩和竞争的不断加剧,上述的传统办学模式将面临严峻挑战。在这样的背景之下,本研究从民办高校财务运作分析视角透视民办院校的办学运作行为特征,从而思考传统民办院校经营策略将面临的挑战,寻求解决问题的路径,具体分析框架参见图1。

以下分析过程中,本研究采用实证研究的方法,具体分析素材来自课题组对全国民办高等院校办学运作的调查数据。数据年度为2006年,调查院校共计406所,其中包括独立学院176所,民办本科院校26所,民办高职院校206所。

3.民办院校财务收支的结构性特征分析

3.1 高度的学杂费收入依赖性

目前我国民办院校的经费收入主要来自四大渠道,即(1)举办者投入、(2)校办产业、勤工俭学和社会服务收入、(3)学杂费、(4)包括投资收益、利息收入和捐赠收入等经费在内的其他收入。表1显示了各类调查院校的校均收入规模及其结构。首先从年度收入规模来看,民办院校的校均收入为5676.9万元,但其中民办本科院校的校均收入达16272.1万元,约为独立学院和民办高职院校的3倍。26所民办本科院校之所以能够扩大其收入规模,其主要原因在于这类院校的办学历史相对较长,在校生规模远高于其他类型的民办院校。调查发现,民办本科院校的校均学生规模高于1.5万人,而独立学院和民办高职院校的校均学生规模低于0.5万人。至于院校经费收入结构,我国民办院校的经费筹措呈现出明显的学杂费收入高度依赖性,其比率高达87%。但从院校类型间差异而言,独立学院、民办本科、民办高职的学杂费收入依赖比率分别为82%、91%、92%,显然传统民办院校的学费收入依赖性高于新型民办院校(独立学院)。相对于学杂费收入,民办院校并没有形成自身有效的社会资金筹措渠道,校办产业、社会服务收入、捐赠收入等相关经费在院校收入中所占的比重仅为5%。这一经费筹措特性也充分暴露了民办院校的财务运作风险,一旦其生源市场萎缩,学杂费收入下降,将直接威胁到院校的正常运作及可持续发展。

3.2沉重的基建支出压力

依据1993年国家教委颁布的《民办高等学校设置暂行规定》,本科层次民办院校的设置标准需参照《普通高等学校设置暂行条例》的规定执行。2007年教育部公布《民办高等学校办学管理若干规定》则进一步扩大范围,明确所有民办高校的办学条件必须符合政府规定的设置标准和普通高校基本办学条件指标的要求。在这样的政策规定环境中,2005年教育部对于普通高校办学条件指标的修订,则意味着民办院校的硬件设施要求标准的大幅提升。

表2概括了被调查院校的校均支出及其支出结构特征。民办院校的经费支出主要包括三大部分:(1)包括职工工资、福利、社会保障费等人员经费的个人部分,(2)用于公务费、业务费、设备购置费、修缮费及其他属于公用性质经费支出的公用部分,(3)院校用于校舍等基本建设的支出。依据政府教育经费统计,2006年全国普通高校基建经费支出的所占比例为14%,生均基建支出2197元,而研究发现民办院校的基建支出比例为35%,生均基建支出高达4244元。由此可见,由于政府对于高校办学条件基准的不断提高,在很大程度上加大了民办院校在基础建设投资方面的压力,其结果导致民办高校教学活动的直接成本的大幅缩减。例如从生均支出来看,民办院校生均支出12274元,约为公办院校生均支出的80%,两者之间似乎并不存在明显的差距。但若扣除基建支出,比较两类院校在教学直接成本方面的投入,民办的生均教学支出为8030元,仅为公办院校的61%,由此反映在教学质量方面,民办院校与公办院校之间存在的严重落差。

3.3 教学运作直接成本的高度压缩

正如上文所述,基建支出的沉重压力迫使多数民办院校不得不压缩其教学活动的直接成本,而其中减幅最为明显的则是人员经费开支。研究发现,2006年民办院校教职工的人均收入为39168元,仅为同一年度公办高校教职员人均收入的71%。此外,从个人部分开支占院校财务支出的比例而言,公办高校的该比例达到40%,而民办高校只有19%,甚至没有达到公办高校水平的一半。不同类型院校中,独立学院的个人部分开支所占比例最低,仅17%。究其原因,这与独立学院与母体公办院校在师资方面的高度依赖性有着密切的关联。与其他类型的民办院校相比,由于与母体公办大学之间的特殊关系,独立学院的师资构成中有很大一部分是来自于公办大学的兼职教师,这在很大程度上降低了院校的人员经费开支。

3.4 院校运营状况的两极分化

为保证民办院校的可持续发展,2004年政府颁布的《民办教育促进法实施条例》针对民办院校的资产与财务管理规定,在每个会计年度结束时,捐资举办的民办学校和出资人不要求取得合理回报的民办学校应当从年度净资产增加额中,出资人要求取得合理回报的民办学校应当从年度净收益中,按不低于年度净资产增加额或者净收益的25%的比例提取发展基金,用于学校的建设、维护和教学设备的添置、更新等。预留发展基金是保障民办院校保证可持续发展的资金储备,可用于扩大学校办学规模,增加资产投入,创特色和品牌学校,更重要的是一旦民办院校遭遇外部市场波动,这种制度安排能够发挥缓冲功能,有效降低教育市场的风险。

如果观测各民办院校的财务收支平衡指标,即院校年度经费收入与支出相抵后的余额,可以发现2006年财务运作赤字的院校为147所,占总体的35%。也就是说,约三分之一的民办院校陷于财务经费入不敷出的状况。而与此形成鲜明对照的是,约124所院校,即30%院校的经费收支结余比例超过25%。由此可见,目前我国民办院校的财务状况呈现出明显的两极分化特质。

图2显示了不同类型民办院校的财务收支结余比例分布状况。从中可以清晰地发现,三类民办院校中财务状况最好的是独立学院,该类院校中有15%院校的收支结余比例高于50%,18%院校在25%至50%之间,35%院校在0至25%之间,而财务赤字的院校比例为32%。相比之下,专科层次的民办高职院校的财务状况最为严峻,将近39%的院校面临财务赤字。

4.从财务视角透视民办院校办学行为及其局限性

财务分析的重要功能在于,不仅能够对院校的财务状况和办学成果作出评价、预测以及指导决策,另一方面也能从中考察院校在办学运作中的行为取向。

4.1 扩大经费收入的运作策略

假设民办院校的经费收入受到(1)院校所在地区的社会经济发展水准、(2)院校选拔性办学历史、学生规模等机构特性、(3)院校的经费筹措特征、(4)院校学费的设定标准四大因素的影响。表3为利用多元线性回归分析的方法,以院校收入(单位为千元)为因变量,对其影响机制的分析结果。结合以上对民办院校财务分析结果,可以从中发现目前我国民办院校在扩大经费收入方面的运作策略可归纳为以下三条主要路径。

第一条运作路径为“学费标准优先策略”。由于民办院校的经费收入主要依赖于学费收入,为了保障充足的经费收入支撑院校正常运作,院校可选择的两项运作策略分别为“学费标准优先策略”和“招生规模优先策略”[18]。所谓“学费标准优先策略”,即院校通过设定较高的学费标准,在不扩大学生规模的基础上确保学校运作财政基础的形成。回归分析结果显示,在其他要素不变时,生均学费收费标准每提高1元,院校收入总额增加1284元。 据“中国校友会网大学评价课题组”的《中国民办高校评价研究报告》统计[19],2007年独立学院本科生均学费为:理科为12217元,文科为12034元;民办本科院校生均学费:理科为11100元,文科为10500元;民办高职人均学费:理科约为7600元,文科约为7500元。显而易见,能够将学费标准设定在较高水准的主要局限于在生源市场中具有竞争优势的独立学院或民办本科院校。

但需要指出的是,随着外部环境的变化,这类运作策略面临着严峻的挑战。首先,由于在中国特殊的制度环境中,民办院校并不拥有自主设定或调整学费标准的权限,相反却受到政府相关部门的重重制约。其次,现有民办院校学费收费水准已超越民众的教育投资负担能力。调查发现,2006年民办院校的校均学费收费标准为10914元,为公办院校的2.2倍,相当于同年度城市居民人均收入的93%,农村人均收入的3倍以上。此外,支撑民办院校高收费的主要社会群体出现流失倾向。长期以来选择民办院校入学的主要为“高收入、低学力”社会群体。近年随着高等教育国际化进程以及海外高校积极吸纳中国留学生,这类学生群体开始逐步放弃升学国内民办高校,而纷纷选择走出国门、留学海外。

第二条路径为“招生规模优先策略”。所谓“招生规模优先策略”,即民办院校利用较低的学费标准吸引升学者,通过扩大招生规模来实现财政基础的稳定。回归分析结果显示,在其他要素不变的前提之下,每多招收1名学生,可以给院校收入带来9060元的增值。并且从标准化回归系数来看,招生规模的扩大对院校收入增额的影响作用最大。目前考虑到自身的发展形势和民众的收入水准,选择这类运作策略的多为专科层次的民办高职院校。

然而随着升学市场的变化,未来“招生规模优先策略”也同样面临尴尬。首先,高等教育适龄人口规模不断缩小的趋势将直接导致未来我国高等院校在生源竞争方面的激烈化,而其中专科层次,并且教学质量和教学资源相对薄弱的民办高职院校将处于严峻的不利地位。其次,与公办院校相比,民办院校的社会认知度相对较低,作为自立性社会机构发展所需的社会基础并不完全成熟。相关研究发现[20],高三学生中第一志愿报考民办院校的比例仅为7.2%,并且47%的学生表示即便被民办院校录取,也将放弃入学。此外,需要指出的是这种运作策略将相应要求院校不断扩大校舍等教学生活设施,增加院校的基建经费支出压力。

第三条路径是提升院校的入学选拔性。目前多数民办高职院校在这方面采取的具体操作策略是,积极推动院校从专科层次向本科层次升格。回归分析结果显示,当院校的入学选拔性每增加一个标准差,院校收入将相应地增加0.133个标准差。

不可否认,院校的本科升格不仅可以提高院校学费的收费水准,同时可以大幅增强院校在生源市场中的竞争优势,扩大院校的招生规模。但需要留意的是,犹如一枚硬币的两面,虽然院校升格将为民办院校提供制度性庇护,但另一方面这也意味着民办院校在教学运作等多方面的自主裁量权限将被大幅限制。由于现有的外部制度环境并没有与民办院校内部的运作逻辑达成完全的一致,相反一旦升为本科院校,民办院校在很多层面将纳入与公办本科院校相同的管理体制,这在一定程度上约束和限制了民办院校在教学提供方面的顺应市场需求的弹性和灵活性,导致其自主裁量权的矮小化。2010年政府颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中指出,对部分符合条件的民办院校授予硕士和博士学位授予权。对于民办院校而言,这体现了政府努力消除对于民办院校办学的歧视性,但如果政府不依据民办院校的特质,调整相应的制度管理框架,将可能抑制民办院校在教学运作中形成自身特色,呈现出与公办院校的趋同性。

4.2 从财务支出结构考察院校降低教学成本的办学行为

表4显示了对于民办院校经费支出影响机制的多元线性回归分析的结果,从中同样可以透析目前民办院校的办学行为特征。

如上所述,2005年政府对于高等院校办学条件指标的修改,以及多数院校在办学过程中选择采用招生规模优先策略,大幅提升了民办院校基金支出的财务压力。对于办学历史短暂尚未形成稳定资金积累的民办院校而言,不得不在通过提升招生规模和学费标准以扩大经费收入的同时,将有限的资金尽可能地投入到教学生活设施建设方面。分析结果显示,基建支出比例每增长一个百分点,院校支出将增加约52万元。为了筹集经费,部分院校不得不借助于银行贷款,其结果导致院校负债过度,赤字运作现象频现。

基本建设等资本性支出增加所引发的一个重要的院校办学行为则是,人员经费开支的大幅压缩。依据课题组对于民办院校的访谈调查发现,现实中院校通常采用两种方式压缩人员经费开支。首先是直接将教职工薪酬抑制在较低的水准。回归分析结果显示,在控制其他变量的前提下,教职工人均支出每压缩1元,将减少院校支出119元。其次是则是调整师资队伍构成和规模,从而间接控制人员经费开支。我国民办院校师资队伍的构成主要包括三部分[21]:其一是来自公办高校一线教学科研岗位的退休教师。这部分教师从事的专业学科齐全,并多数具有高学历、高职称,是民办高校师资队伍的主体。其二是兼职教师,主要是公办高校或企事业单位的在职教师和科研人员。其三是社会招聘教师,主要指民办高校向社会招聘的大学毕业生和具有高学历的年轻教师。虽然随着连续多年的高校扩张和高校教师工作压力的不断增长,外聘退休教师和兼职教师的资源日益稀缺,但高校劳动力就业市场不景气的状况却为民办院校以较低薪酬水平吸引高校毕业生提供了可能。

人员经费开支的压缩将直接导致民办院校教学质量的下滑。社会招聘的年轻专职教师在教学经验和实践能力都显不足。此外,由于民办院校在教师社会地位、薪酬待遇、社会保障等方面不如公办院校,在吸引优质的高学历青年方面处于明显的劣势,并且可能引发院校教师的过度流动。其次,师生比的失调虽然能有利于缩减院校开支,但却不可避免地影响高校教学活动的有效开展,降低教学质量。

5.民办院校未来面临的挑战

在经历了三十余年的快速发展之后,中国民办高等教育又重新站在了历史的重要转折点,面临严峻的生存危机。本研究从民办院校的财务分析入手,采用实证研究考察了民办院校办学模式中所存在的特质。研究发现:(1)我国民办高校在经费筹措方面高度依赖学费收入,尚未形成有效的多元化资金渠道;(2)政府高校评估与办学基准的调整,大幅增加了民办院校的基建支出压力,并由此导致教学运作直接成本的高度压缩;(3)民办院校主要通过学费标准优先策略、招生规模优先策略和提升院校的入学选拔性方式,扩大经费收入;(4)民办院校通过压缩人员经费开支,降低教学成本。 不可否认,上述的民办院校办学模式曾为民办院校发展奠定了重要基础,但随着院校外部社会经济环境以及适龄人口规模的变化,这些办学行为已暴露出明显的局限性,对民办院校保障教学质量与可持续发展造成沉重的压力。面临严峻的挑战,未来中国民办高等教育的发展前景取决于,不同民办院校个体如何重新界定和调整自身的发展定位与办学模式。

首先,在传统高校教育需求规模缩减的背景下,采用目标消费群体差异化的策略,积极开拓新生源市场。适龄人口规模的缩减,不仅带来高校生源竞争的激烈化,同时可能引发高等教育需求的多元化。对于在竞争中处于不利地位的民办院校而言,未来重要的挑战是如何调整院校的发展方向,在强化与区域经济与社会需求之间的适切性的同时,吸纳新的教育消费需求。当然,实现这一目标的重要前提在于,民办院校必须积极适应市场需求的变动,构建多元化发展格局,形成自身教学的独特性和差异性。而且,这种探索的结果也能推动整个高等教育系统的多元化发展与功能分化。

其次,提升院校教学质量,形成教学特色。教学质量的保障关系到院校在生源市场中的竞争力,直接影响院校财务运作的充裕性和稳定性,制约院校组织的可持续性。而构建优质稳定的师资队伍则是实现这一目标的重要前提。为此,民办院校需要完善教师的福利待遇,在从外部吸引优质师资的同时,为在职的教职工提供丰富的在职培训和研修机会,优化民办院校的人力资源积累和结构。在教学特色形成方面,民办院校面临着两种不同的路径选择。其一是以公办高等院校为参照体,提升教学的学术质量。但需要指出的是,对于民办院校而言,选择这样的发展路径并非易事。虽然《纲要》的颁布消除了民办院校获得硕士、博士学位授予权的障碍,但升格门槛意味着现实中的成功者只能是极少数的民办院校。而更为可行的路径选择则是充分发挥民办院校的市场顺应性和灵活性,构建实践应用取向的人才培养机制,推动教学特色化。

最后,通过多元化、差异化的办学策略,构建稳定充裕的院校财务运作基础。目前民办院校可持续发展的最大瓶颈在于其薄弱的财务状况。研究表明,我国民办院校的经费收入在很大程度上依赖于学费收入,这意味着院校发展将受到外部生源市场波动的牵制。为摆脱这一状况,一方面需要政府在尊重民办院校自主性的前提下,提供多方面的政策性与资源性扶持。另一方面,需要民办院校扩大自身与企业、社会团体之间的产学合作,形成稳定的多元化资金筹措机制,降低院校运作的市场风险。

参考文献

[1]鲍威.高等教育系统分化中的民办高等教育[M].青岛:中国海洋大学出版社,2009: 210-211.

[2]The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. Priorities for action: Carnegie Commission on Higher Education[M]. New York: McGraw-Hill, 1973.

[3]両角亜希子.私立大学の経営と拡大•再編[M].東京:東信堂,2010:13-14.

[4]Keller G. Academic Strategy: The Management Revolution in American Higher Education[M]. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1983.

[5]Garvin David A. The Economics of university behavior[M]. New York: Academic Press, 1986.

[6]Bowen H R. The Cost of Higher Education: How much Do College and Universities Spend Per student and How Much Should They Spend? [M]. San Francisco: Jossey-Bass, 1980.

[7]罗杰•盖格, 罗纳德•海勒, 杨素红 译,鲍威 校.私有化与美国高等教育财政的新趋势[J].北京大学教育评论,2011(1):15-32.

[8]丸山文裕.私立大学授業料の規定要因分析[C].広島大学大学論集,1990:269-279.

[9]浦田広郎.私立大学学納金の規定要因分析[J].日本教育社会学研究,1998:119-136.

[10]米澤彰純.私立大学授業料の横断的分析 : 私立大学の経営行動に関する実証的研究[J].東京大学教育学部紀要, 1995年第34号:149-162.

[11]天野郁夫.高等教育の日本的構造[M].東京:玉川大学出版部,1986.

[12]金子元久.高等教育大衆化の担い手[G]//天野郁夫•吉川圭一(編).学習社会におけるマス高等教育の構造と機能に関する研究、放送教育開発センター研究報告,1996年第91号:37-59.

[13]矢野真和,丸山文裕.私立大学における経営収支の変動過程と私学助成[J].高等教育研究紀要, 1988年第8号:46-60.

[14]董圣足.关于民办高校法人财产权的思考[J].教育发展研究,2007(7-8B):1-5.

[15]刘国卫.关于民办高等教育经费来源的研究[J].教育与现代化,2003(3).68-73.

[16]阎凤桥.从经济视角看民办高校的财务规范和政策扶持[J].中国高等教育,2007(9):11-12.

[17]朱国维,朱斌,陈旻.民办高校办学的趋利性问题分析[J].江西社会科学,2007(11):214-217.

[18]鲍威.在高等教育系统的结构性变革中寻求自身定位[J].中国高等教育,2008(10):44-46.

[19]中国校友网大学评价课题组.2008年中国民办高校评价研究报告[R/OL].[2011-02-01]. http:///cur/2008mb/2008mbgxbg.doc.

[20]鲍威.大学的门槛:升学选择背后的约束因素与分析[J].教育发展研究,2010(17):24-30.

[21]徐绪卿.师资队伍建设:民办高校可持续发展的根基[J].中国高等教育,2006(8):15-16.

相关热词搜索: 办学 中国 民办高校 运作 财务热门文章:

- 关于某县森林防火宣传“五进...2023-12-26

- 2024年xx市主题教育动员会上讲话2023-12-26

- 2024年度有关市人大在市直机...2023-12-26

- XX市发改委领导关于“修六心...2023-12-26

- 2024年经验做法:三大举措精...2023-12-26

- 2024年XX区长在区委主题教育...2023-12-26

- (合集)关于纪检监察干部教...2023-12-25

- 2024年度石油化工企业消防安...2023-12-25

- 加强和改进农村消防安全工作...2023-12-25

- (24篇)办公厅、办公室“三...2023-12-25

相关文章:

- “放管服”改革如何激发大学...2021-09-08

- 初中办学先进单位总结材料2021-09-21

- 中学校长办学经验2021-09-28

- 深化改革不断创新全面提升办...2021-09-28

- *县初中教育办学经验交流材料2021-10-02

- *乡镇教育教学经验材料-加大...2021-10-02

- 中学扩大办学规模申报2021-10-05

- 小学依法办学自主发展三年规划2021-11-01

- 小学依法办学·自主发展工作总结2021-11-01

- 办学思想是学校办学的灵魂2021-11-01

- 2篇,学习贯彻《中国共产党军...2021-08-27

- 对于认真学习宣传贯彻《中国...2021-08-27

- 学习《中国共产党军队党建设...2021-08-27

- 学习贯彻《中国共产党军队党...2021-08-27

- 中国梦少年梦演讲稿2021-08-27

- 《中国共产党支部工作条例(试...2021-08-27

- 庆祝伟大中国共产党诞辰99周...2021-08-27

- 学习《中国共产党章程》讲稿2021-08-27

- 中国共产党领导是中国特色社...2021-08-27

- 中国共产党领导是中国特色社...2021-08-27

- 浅议民办高校校园文化建设2022-02-11

- 乡政财政运作面临危机2021-09-26

- 生产运作部工作内容2022-01-12

- 中小企业群构建与运作模式选择2022-03-30

- 企业财务会计集中核算分析2021-08-27

- 财务会计基本职责2021-08-27

- 医院财务科工作总结.docx2021-08-27

- 医院财务年度工作总结.docx2021-08-27

- 医院财务科半年工作总结.docx2021-08-27

- 卫生局财务科人员工作总结.docx2021-08-27

- 财务经理辞职报告2021-08-27

- 探讨汽车4S店财务管理重点2021-08-27

- 大数据财务会计影响2021-08-27

- 公司财务会计内部控制管理问题2021-08-27