都市圈、城市群与同城化的概念辨析

打开文本图片集

摘 要:通过对国内外都市圈、城市群与同城化概念的纵横比较,认为三者的基本特征较为类似,都要求中心城市与外围城市之间具备地域的相邻性、交通的可达性、经济联系的紧密性、产业结构的互补性等特点。从个性特征看,三者差异在于发展阶段、地域空间尺度、中心城市的数量与地位、最终发展状态等方面的不同,都市圈与城市群倾向于一体化的经济发展态势,而同城化强调的是同质化的社会发展态势。

关键词:都市圈;城市群 ;同城化;辨析

Abstract:Through the concept of vertical and horizontal comparison among metropolitan, urban agglomeration and cities’ synchronization,this paper argues that their basic characteristics are more similar, that is to say, the central city and peripheral cities have geographical proximity, transport accessibility, close economic ties, complementary industrial structure, and so on. From the personality traits of view, the difference lies in their development stages, geographical spatial scale, the number and position of the central city, the final development state. metropolitan and urban agglomeration tend to integrated-trend of economic development, while cities’ synchronization emphasizes homogeneous-trend of social development.

Key words:metropolitan;urban agglomeration;cities’synchronization; analysis

中图分类号:C912.8 文献标识码:A

文章编号:1674-4144(2012)-05-04(8)

随着相邻城市之间交通的便捷化和时空距离的不断缩短,城市间的人才、资金、信息、物质等要素资源逐渐突破行政区域界限,以求在更广的城市群区域内流动、配置,因而,在城市群或大都市圈背景下的各相邻城市越来越趋于“同质”发展的态势,逐渐形成一个紧密联系、共存共荣、互利共赢的新的经济区域。国际大都市交通圈的通勤出行范围一般在100km左右,通勤时间在60min之内;50km内则是大都市的主要通勤交通圈,通勤时间在30min之内[1]。参照此标准,国内有学者提出同城化必须具备的元素之一是30min~60min内高密度的城际公交化高速铁路[2]。从通勤时间看,同城化区域通常是以构筑“1h生活圈”为界,区域内居民的日常生活、工作往来像生活在一座城市般的频繁[3]。根据目前国内外学者对大都市交通圈及同城化的时空界定,可以断定同城化源于国际上的“大都市区化”、“都市圈”和“城市群”等概念[4]。因此,本文首先从国内外的都市圈、城市群概念入手,试图对比国内外与同城化类似的都市圈、城市群概念,辨析其异同点①。

1 国内外都市圈的概念

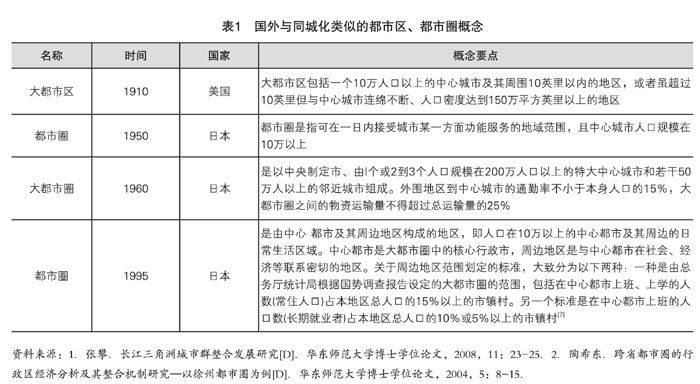

都市圈的概念最早来源于日本。根据国土规划与实践的时空差异,日本行政厅对都市圈做了不同的界定(表1)。1950年,日本行政管理厅提出都市圈是指可在一日内接受城市某一方面功能服务的地域范围,且中心城市人口规模在10万以上。1960年,日本行政管理厅对都市圈的概念进行了重新修正,对中心城市与外围的通勤人口、都市圈内的物流运输量做了具体的界定,指出大都市圈是以中央制定市、由l个或2到3个人口规模在200万人口以上的特大中心城市和若干50万人以上的邻近城市组成。同时,外围地区到中心城市的通勤率不小于本身人口的15%;大都市圈之间的物资运输量不得超过总运输量的25%[5]。从中心城市与外围城市的通勤率的界定在很大程度上反映了区域内城市之间的经济、交通等联系度,与我国同城化对“1小时交通圈”的界定极为相似。

1910年美国首次提出大都市区(metropolitan area)的概念,指出大都市区指包括一个10万人口以上的中心城市及其周围10英里以内的邻近地区,或者虽超过10英里但与中心城市连绵不断、人口密度达到150万平方英里以上的地区[6]。随着城市化的发展,都市区的概念不断得到修正和更新,如标准大都市统计区(1950)、联合大都市统计区(1980年)、大都市统计区(1983)、大都市区(1990)。其它西方国家也有类似的概念,如加拿大的国情调查大都市区(Census Metropolitan Area)、英国的标准大都市劳动市场区(Standard Metropolitan Labor market Area),澳大利亚人口普查拓展都市区(Census Expanded Urban District) 、法国的集聚区(Agglomération)、瑞典的劳动市场区(Labor market Area)等。

20世纪90年代初,国内城市地理学者周一星提出大都市带(都市连绵区)的概念,指出从大都市区以都市区为基本组成单元,以若干大城市为核心并与周围地区保持强烈交互作用和密切的社会经济联系,沿一条或多条交通走廊分布的巨型城乡一体化区域。高汝熹等较早地提出了城市圈域经济的概念,认为城市经济圈是以经济比较发达的城市为中心,通过经济辐射和经济吸引,带动周围城市和农村,以形成统一的生产和流通经济网络[8]。在此基础上,高汝熹等诸多学者又进一步对都市圈的概念进行了深入的界定(表2)。

综观国内外都市圈发展实践和研究成果不难发现,目前对都市圈较为普遍认同的观点是:都市圈经济是以一个或多个经济势能强大的中心城市为核心,若干个与中心城市地域相邻、经济联系较为密切的周边城镇组成,最终形成经济社会高度一体化的区域经济体。

2 国内外城市群的概念

国外城市群的研究始于英国学者霍华德(E.Howard)的“田园城市”。为解决大城市过度膨胀问题,霍华德从城市群体(Town)的角度在1898年出版的《明日的田园城市》(Garden Cities of Tomorrow)中提出了“田园城市”的概念,提出通过“组合群体”,即城市群的协调发展来解决大城市问题。真正现代意义的城市群概念是法国学者戈德曼(Gottmann J)提出的,他于1957 年在考察北美城市化后发表的论文《大都市带:东北海岸的城市化》(Megalopolis:the Urbanization of the Northeastern Seaboard of the United States),提出一个全新的城市群体概念 Megalopolis(见表3),指出城市群应具有高度稠密的城镇基础设施和高效率的网络流通体系的鲜明特征,且随着城市化进程,城市将沿主要交通干道不断延伸,即城市会沿着发达的城市交通干道不断演化成为一个巨大的社会经济组合体[24]。

我国对城市群的研究始于20世纪80年代初。于洪俊、宁越敏在《城市地理概论》中最早提出了城市带的概念。随着我国城市化进程的不断推进,城市群作为地域空间组织形态和经济社会要素载体的重要作用越来越备受重视,学术界对城市群的研究也日渐丰富(表3)。

尽管国内外学者对城市群的界定存在一定的弹性与差异,但普遍认同的观点是,城市群是由一个或多个中心城市与若干周边城镇组成的、社会经济联系紧密的经济集合体,是一个依托发达交通网络与信息网络组成的相互依存、相互制约,具有一体化倾向的协调发展区域。

3 国内同城化的概念

2005年深圳市政府发布的《深圳2030城市发展策略》,在其区域发展策略中提出“加强与香港在高端制造业、现代服务业以及其它领域的合作,与香港形成‘同城化’发展态势”,这是国内首次提出的“同城化”概念[30]。自此以后,国内众多学者和专家根据各期的区域经济发展态势,从不同的视角对同城化的内涵提出了自己的观点。随着近年来国内各区域板块实施同城化战略的发展与规划,越来越多的学者从不同的视角对同城化的概念进行了探讨和研究(表4)。

尽管国内学者对同城化的界定各有差异,但目前较为普遍的看法是:同城化是指地域相邻、经济和社会发展要素紧密联系的城市之间为打破传统城市间的行政分割和保护主义限制,以达到资源共享、统筹协作、提高区域经济整体竞争力的一种新型城市发展战略。综合各种不同视角的同城化定义可以得出,同城化主要离不开几个基本特征:地域相邻、产业互补、经济相连、区域认同。通过相邻城市间行政边界的逐步淡化与模糊,城市基础设施、服务功能等被更多的城市共享,区域交流更加频繁,资源要素共同配置,从而达到产业定位、要素流动、城市发展、生态环境、政策措施、社会事业等各方面形成高度协调和统一,使居民弱化原有属地观念,共享同城化所带来的发展成果,从现实上形成同城化发展的局面。

4 本文对同城化内涵的界定

同城化是伴随着城市建设和区域经济一体化出现的一个崭新的概念,笔者在综合国内外相关研究成果的基础上,以新制度经济学与博弈论为研究视角,认为“同城化”是指在区域一体化背景下,区内城市之间基于“优势互补、资源共享、互利共赢”的共同目标,突破行政界限,以“同城”的标准,在同质的环境中形成的相互依存、相互作用、协同发展的新型地域组合关系,是相邻城市之间基于更低交易费用诉求的利益博弈与利益共享的动态制度变迁过程,是区域一体化在空间上的突出表现形式[47]。

对同城化核心内涵的理解,可以从以下三个方面予以把握:

4.1 区域一体化是区域同城化的必要前提

同城化总是相对于一个区域或者一个城市群内部各相邻城市而言的,只有位于同一个区域或城市群内的相邻城市之间才有实现同城化的可能。但相邻的地理位置仅仅提供了相邻城市实现同城化的现实可能性而不是现实本身。只有在区域一体化的基础和前提下这种可能性才能转变为现实性。因此,区域同城化的过程本质上讲就是区域一体化发展的一种空间响应过程和重要的路径选择形式。

4.2 区域中心城市核心地位的提升是区域同城化的必然要求

一是“谁”与“谁”同城?同城化总是针对区域中心城市与周边城市而展开的,是中心与周边的一种互动过程。互动的基础,在于中心城市与周边城市之间由于各自的资源禀赋条件和城市功能定位而客观存在着的经济社会发展差异或资源互补性特征。差异性越大,互补性越强,互动性越频繁,联系性越紧密,同城化的效果就越明显。从空间范围和行政隶属关系上看,相邻城市之间的同城化效应又可分为两种类型:一是发生于次区域或局域范围内(如同一个省份内)的同城化,如目前广东的广佛、湖南的长株潭、山西的太渝、安徽的合淮、辽宁的沈抚、陕西的西咸等;二是发生于跨省市之间的区域同城化,如长三角、京津冀等。显然,后一种同城化类型的难度将更大,但同城化的效果亦将更显著。

二是谁“同”谁的“城”?同城化既表现为周边城市不断向中心城市看齐,通过一体化的措施和手段不断分享中心城市的各类优势市场资源和要素资源;又表现为中心城市通过产业优化与转移、综合服务功能的完善和城市能级的提升,不断增强对周边城市的辐射、扩散、服务、示范等作用,带动周边城市形成与其“同质”的局面,以不断摆脱其地域狭小、人口与要素密集、人类活动超强、商务成本居高不下、发展环境趋于恶化等不利因素的阻碍和困扰。因此,同城化既是周边城市借助中心城市的优势资源不断融入“同城”的叠加与累积过程,也是中心城市通过集聚与辐射功能的发挥不断提升和强化其区域核心地位的渐进过程,更是彼此积极缩短时空距离、充分发挥各自的比较优势和竞争优势、共享区域整体发展效益的过程[47]。鉴于同城化进程中区域中心城市的主导作用,不断提升中心城市的区域核心地位也就成为引领和带动周边城市追寻与其同城的内在诉求。

4.3 周边城市主动接轨中心城市是实现区域同城化的必由之路

在同城化的互动过程中,周边城市往往处于被动、依附的地位。如何化被动为主动?关键在于在区域一盘棋的整体背景下找准自己的战略位置,明确与中心城市的战略关系,通过主动接轨中心城市、主动接受中心城市的辐射等方针和系列举措,形成与中心城市紧密关联、优势互补、错位发展、差异化竞争的新格局。上世纪90年代以来江苏苏南地区通过采取“依托上海、错位发展”的发展方针所取得的巨大成就,即为明例。

5 都市圈、城市群与同城化的辨析

都市圈、城市群、同城化作为区域经济一体化与城市发展进程中的特定发展状态,既有相似之处,又存在一定的差异,既相互联系,又各有区别。

5.1 共性特征

从共性特征看,尽管都市圈、城市群、同城化在概念上的界定各有差异,但三者的基本特征较为类似,一是都是以一个或多个中心城市为核心的城市经济体;二是都要求中心城市与外围城市之间具备地域的相邻性、交通的可达性、经济联系的紧密性、产业结构的互补性等特点。

5.2 个性差异

从个性差异看,都市圈、城市群、同城化各具特色:

(1)从发展阶段看,同城化是在都市圈或城市群发展过程中的一个重要的中间过程和关键性阶段,是城市群、都市圈发展过程中的一种特殊形式而出现的,实质是城与城之间的紧密合作,即同城共识→城间共建→同城联合→城城融合→实现同城。从一体化的角度看,同城化的发展状态可以说是区域一体化的最高形式 [48]。笔者认为,同城化是区域一体化发展的一种空间响应过程和重要的路径选择形式。

(2)从地域空间尺度看,都市圈与城市群的地域范围更大,都市圈城市之间的距离一般在300km以上;城市群的直径距离一般在200-300km;而同城化城市之间的空间尺度相对较小,从目前国内已呈现同城化态势的广佛(20km)、沈抚(45km)、长株潭(10 km、40km)、太渝(25km)、西咸(20km)等区域的空间距离看,均未超过50km。

(3)从中心城市的数量上看,也略有不同。一般认为都市圈或城市群是以一个中心城市或多个中心城市为核心,只是各个中心城市等级有高低之分;而同城化的中心城市一般只有一个,或为省会城市,或为国际性/区域性的中心城市。

(4)从最终发展状态看,都市圈与城市群更侧重于一体化的经济发展态势,而同城化更侧重于同质化的社会发展态势,从社会功能优化的角度强调居民对原有属地观念的逐步淡化与弱化,以共享同城化所带来的发展成果、实现公共服务的均等化为目标。

注释:

① 国内外都市圈、都市区、城市群的概念众多,鉴于与同城化的辨析,本文只讨论与同城化类似的相关概念.

② 王振.长三角地区的同城化趋势及其对上海的影响[J].科学发展,2010(4):101-108.

③ 阎泽.同城化环境和语境下的天津城市文化建设[J].天津职业院校联合学报,2010,12(1):131-135.

参考文献:

[1] 李仁涵.我国大都市交通圈发展模式的研究[D].同济大学博士学位论文,2007:12-17.

[2] 阎泽.同城化环境和语境下的天津城市文化建设[J].天津职业院校联合学报,2010,12(1):131-135.

[3] 赵英魁,张建军.沈扶同城区域协作探索——以沈扶同城化规划为例[J].城市规划,2010,34(3):85-88.

[4] 王振.长三角地区的同城化趋势及其对上海的影响[J].科学发展,2010(4):101-108.

[5] 张京祥.论都市圈地域空间的组织[J].城市规划,2001,25(5)19-23.

[6] 黄勇.美国大都市区的发展与管理[J].浙江社会科学,2001(3):39-44.

[7] 富田和晓.大都市圈的结构演变[M].古今书院,1995.参见王德.评介富田和晓——大都市圈的结构演变[J].城市规划汇刊,2002(2):73-76.

[8] 高汝熹,阮红.论中国的圈域经济[J].科技导报,1990(4):12-14.

[9] 周一星.中国的城市体系和区域倾斜战略研究[C]//中国城市化道路宏观研究.哈尔滨:黑龙江人民出版社,1991.

[10] 赵永革.论中国都市连绵区的形成、发展及意义[J].地理学与国土研究,1995,11(1):15-23.

[11] 史育龙,周一星.关于大都市带(都市连绵区)研究的争论及近今进展述评[J].国外城市规划,1997(2):2-12.

[12] 沈立人.为上海构造都市圈[J].财经研究,1993(2):8-10.

[13] 项鼎.韩国汉城都市区的发展与问题[J].城市问题2000(4):13-16.

[14] 崔功豪.都市区规划一地域空间规划的新趋势[J].国外城市规划,2001(5):1.

[15] 刘君德.都市区概念辨析与行政地域都市区类型的划分[J].中国方域,2003(4):2-4.

[16] 宁越敏.国外大都市区规划评述[J].世界地理研究,2003,12(1):36-43.

[17] 胡序威.对城市化研究中某些城市与区域概念的探讨[J].城市规划,2003,27(4):28-32.

[18] 复旦发展研究院课题组.关于上海圈形成战略的构想[J].财经研究,1993(9):25-28.

[19] 高汝熹,罗明义.论城市圈域经济的形成规律及特点[J].思想战线,1998(4):9-14.

[20] 王建.美日区域经济模式的启示与中国都市圈”发展战略的构想[J].战略与管理,1997(2):1-15.

[21] 徐琴.从世界都市圈的发展经验谈中国的都市圈建设[J].南京工业大学学报(社科版).2002(3):56-60.

[22] 王兴平.都市区化:中国城市化的新阶段[J].城市规划汇刊,2002(9):10-12.

[23] 高汝熹,罗守贵.2006 都市圈评价报告[M].上海:上海三联书店,2007.

[24] J Gottmann,Megalopolis,or the Urbanization of the Northeastern Seaboard.Economic geography,33,1957(7).

[25] 于洪俊,宁越敏.城市地理概论[M].合肥:安徽科学技术出版社,1983:314-324.

[26] 孙一飞.城镇密集区的界定——以江苏省为例[J].经济地理,1995,15(3):36-40.

[27] 李耀新.长江地区产业经济与可持续发展[M].武汉:武汉出版社,1999.

[28] 徐清梅.中国城市群几个基本问题的观点述评[J].城市问题,2002(1):18-22.

[29] 陈耀.中国三大城市经济圈及其发展前景[N].中国经济时报,2003-09-01.

[30] 深圳市规划局.深圳2030城市发展策略[Z].2005,12.

[31] 高秀艳,王海波.大都市经济圈与同城化问题浅析[J].企业经济,2007(8):89-91.

[32] 邢铭.沈抚同城化建设的若干思考[J].城市规划,2007,31(10):52-56.

[33] 闫世忠,常贵晨,刘忠付.中国工程咨询[J].2008(10):38-39.

[34] 张建军,邹莹,佟耕.区域协作规划的探索—以沈抚同城化规划为例[C]//生态文明视角下的城乡规划—2008中国城市规划年会论文集[C].大连:大连出版社,2008:85-88.

[35] 张国栋.京津“同城化”之效应[N].天津日报,2008-10-13(5).

[36] 谢俊贵,刘丽敏.同城化的社会功能分析及社会规划试点[J].广州大学学报(社会科学版),2009,8(8):24-28.

[37] 桑秋,张平宇,罗永峰,等.沈抚同城化的生成机制和对策研究[J].人文地理,2009(3):32-36.

[38] 中共珠海市委党校“珠澳关系研究”课题组,试论珠澳同城化[J].珠海市行政学院学报,2009(4):37-42.

[39] 邹辉,张辉.丹东与大连同城一体化探析[J].党政干部学刊,2009(3):39-41.

[40] 王劲松,纪明辉,徐嘉.关于长吉两市未来发展规模预测与加强两市一体化同城化建设的研究[J].农业与技术,2009,29(5):23-25.

[41] 李晓晖,肖荣波.“同城化”下广佛区域发展问题与规划对策探讨[J].城市城市发展研究,2010,17(12):77-83.

[42] 李恒鑫.城际铁路对城市圈同城化的促进作用[J].综合运输,2010(4):36-40.

[43] 李红,董超.对同城化发展的几点思考[J].安徽农业科学,2010,38(13):7032-7033,7036.

[44] 广州市城市规划编制研究中心广佛同城化项目组.城镇密集地区城市规划合作的探索与实践—以“广佛同城”为例[J].规划师,2010,26(9):47-52.

[45] 梁文婷.同城化毗部城市中辅城的空间扩展研究——以广东省高要市为例[D].西北大学硕士论文,2010:1-9.

[46] 秦广庆.同城化背景下广佛产业合作协调机制研究[D].广州:广东商学院,2010.

[47] 课题组.后世博效应对长三角一体化发展区域联动研究[J].科学发展,2011(5):25-49.

[48] 姚宜.广佛同城化对珠三角一体化的示范作用[J].特区经济,2010(7):29-30.

责任编辑:王凌宇

相关热词搜索: 辨析 同城 城市群 概念 都市热门文章:

- 关于某县森林防火宣传“五进...2023-12-26

- 2024年xx市主题教育动员会上讲话2023-12-26

- 2024年度有关市人大在市直机...2023-12-26

- XX市发改委领导关于“修六心...2023-12-26

- 2024年经验做法:三大举措精...2023-12-26

- 2024年XX区长在区委主题教育...2023-12-26

- (合集)关于纪检监察干部教...2023-12-25

- 2024年度石油化工企业消防安...2023-12-25

- 加强和改进农村消防安全工作...2023-12-25

- (24篇)办公厅、办公室“三...2023-12-25

相关文章:

- 纪检监察与检察机关之辨析2021-09-24

- 关于对相对集中行政处罚权理...2021-12-27

- 企业图书馆灭亡论辨析2022-03-09

- 对高校图书馆“逾期还书”处...2022-03-11

- 自然资本:内涵及其特点辨析2022-03-30

- 与纳税筹划相关的概念辨析2022-04-03

- 欠发达地区经济发展与环境保...2022-04-05

- discuss的用法和辨析4篇2023-08-16

- 关于沿黄城市带同城化发展的...2022-01-26

- 借合淮同城化之机促县城跨越发展2022-04-12

- 海峡西岸城市群城市体系规模...2022-03-06

- 导学案:一元二次方程概念],...2021-08-27

- 校园暴力概念及主要表现2021-09-06

- 关于校庆期间校园环境布置总...2022-01-12

- 打造“西部概念”品牌2022-02-17

- 《中国经贸导刊》:绿色GDP的...2022-02-25